第198期

2023-12-18

檔案瑰寶

北迴鐵路—串聯臺灣東部交通的動脈

刊頭 慶祝北迴鐵路通車

-

案名:國建六年計畫、捷運、北二高、石化工業、機場

檔號:0065/2026/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

北迴鐵路是臺灣的十大建設之一,雖然長度僅80多公里,沿途卻經過崇山峻嶺,總共開鑿16座隧道,架設22座大型橋梁。通車後,北迴鐵路兼具客貨運輸功能,也直接帶動東部觀光產業發展,成為臺灣鐵路建設的重要里程碑。

國家發展委員會檔案管理局應用服務組助理研究員 吳雅卿

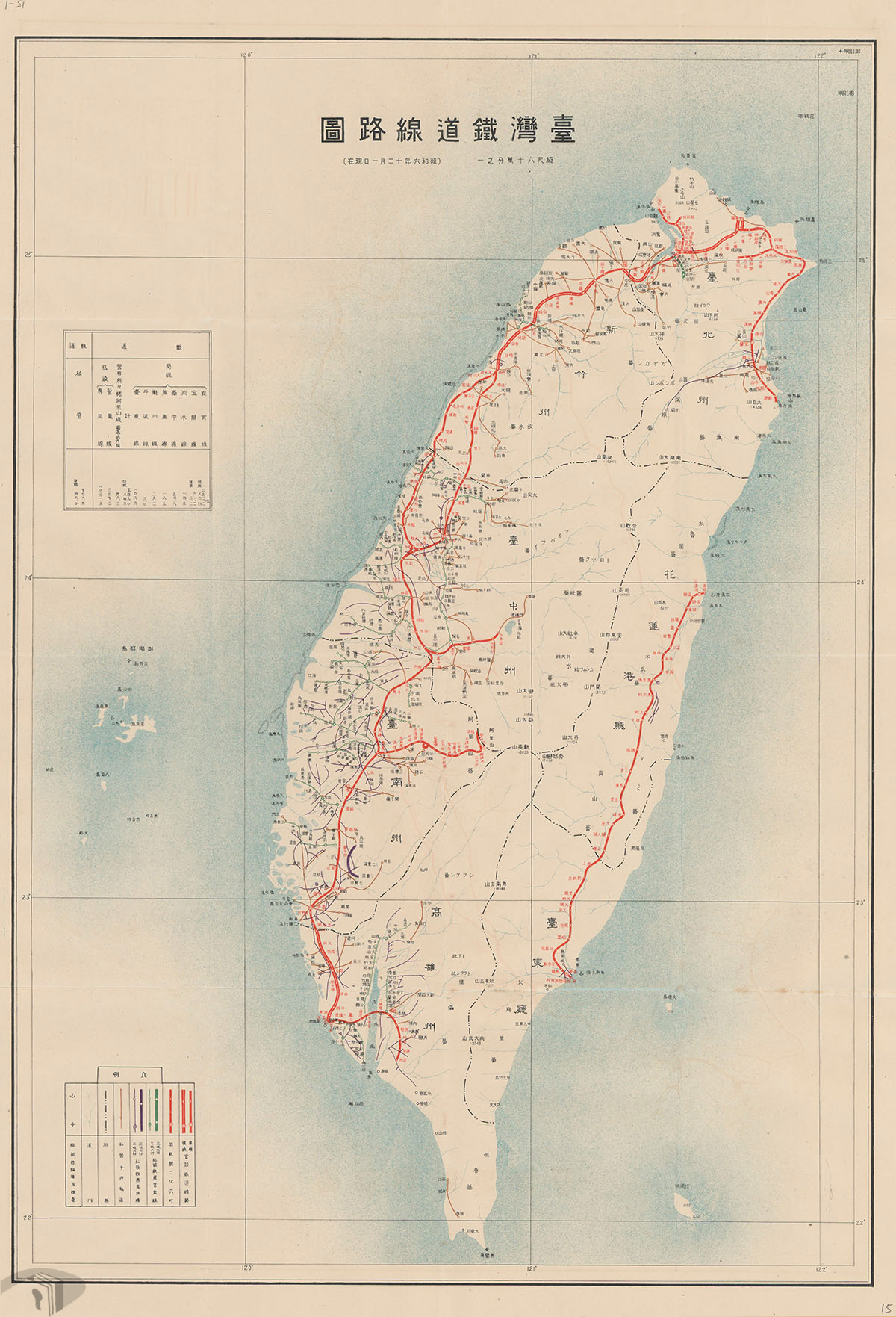

臺灣鐵路的興築始於清光緒年間,以劉銘傳打造基隆至新竹段為濫觴。日治時期,陸續完成西部縱貫鐵路、宜蘭線、屏東線以及部分東部路線(圖1)。臺灣總督府企圖打造環島鐵路網,但始終未能付諸實現。

圖1 臺灣鐵道線路圖(1931年)

-

案名:臺灣總督府交通局鐵道第三十二年報

檔號:0020/013/001

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

1945年臺灣省行政長官公署接收臺灣,一方面修復戰爭期間被破壞的鐵路線,也組織「環島鐵路勘測隊」走訪各地,準備建設枋寮經恆春至臺東段157公里的南迴鐵路,以及花蓮港至蘇澳段的北迴鐵路約80公里(圖2)。經評估經費與整體效益,決定先修築南迴鐵路,藉此促進東臺灣經濟發展,以及救濟社會失業問題(圖3)。然而,南迴鐵路工程受到臺灣財政困難的影響,只能被迫擱置。

圖2 1947年擬優先建造枋寮經恆春至臺東的路線

-

案名:長官公署會議

檔號:0036/5-1/1

來源機關:臺灣電力股份有限公司

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖3 1947年探勘之環島鐵路南、北線

-

案名:業務資料

檔號:0057/017/001

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

1958年,臺灣省政府(下稱省政府)再接再厲,設法連結東部交通運輸。臺灣省政府交通處鐵路管理局(下稱鐵路局)承繼戰後勘測的基礎,預計先建造南迴鐵路。惟1959年8月八七水災重創中臺灣,大水沖毀多處橋梁,鐵公路柔腸寸斷(圖4),省政府以恢復臺南至新竹之間的鐵路為要務,暫停南迴鐵路興建工程。

圖4 蒸汽火車頭遭八七水災襲擊傾斜

-

案名:1959農復會照片

檔號:0048/0006/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

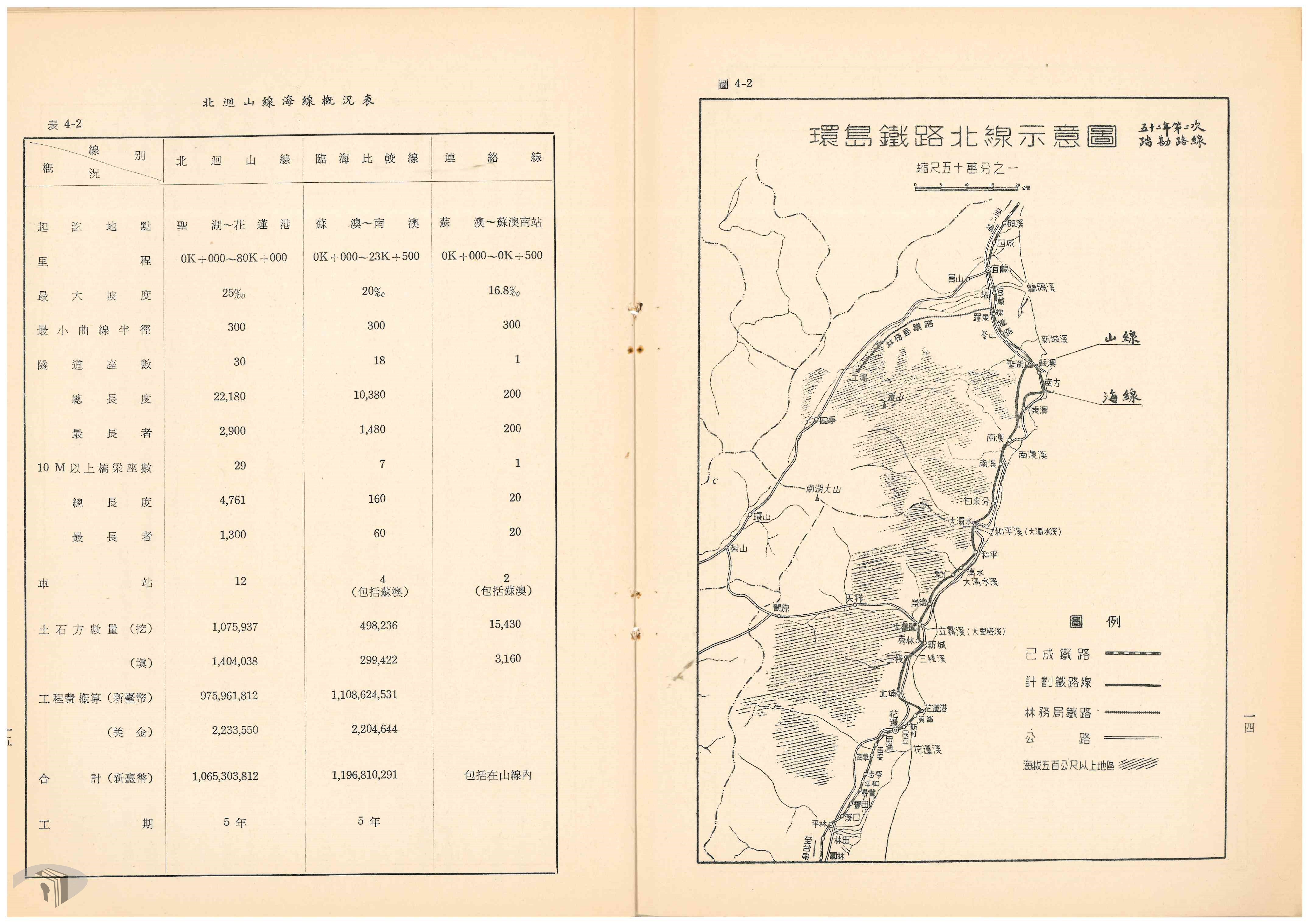

1962年,鐵路局重新評估南迴、北迴鐵路修築計畫,鑑於蘇澳至花蓮距離較短,隔年組織隊伍實地勘查,提出山線、海線兩項修築方案(圖5)。由於山線、海線行經區域地形複雜、工程艱鉅,兩項工程費用都超過新臺幣10億元以上。在此期間,宜蘭地方人士屢屢建議開鑿北迴鐵路,引起宜蘭縣議會的重視;甚至,臺灣省議會也向省政府提議建造北迴鐵路,但是省政府囿於工程費用龐大,只能等待國庫充盈之後再行商議(圖6)。

圖5 1963年鐵路局第2次探勘並提出山海線兩方案

-

案名:業務資料

檔號:0057/017/001

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖6 1964年臺灣省議會回復宜蘭縣議會提案

-

案名:鐵路工程

檔號:0052/44302/2

來源機關:臺灣省諮議會

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

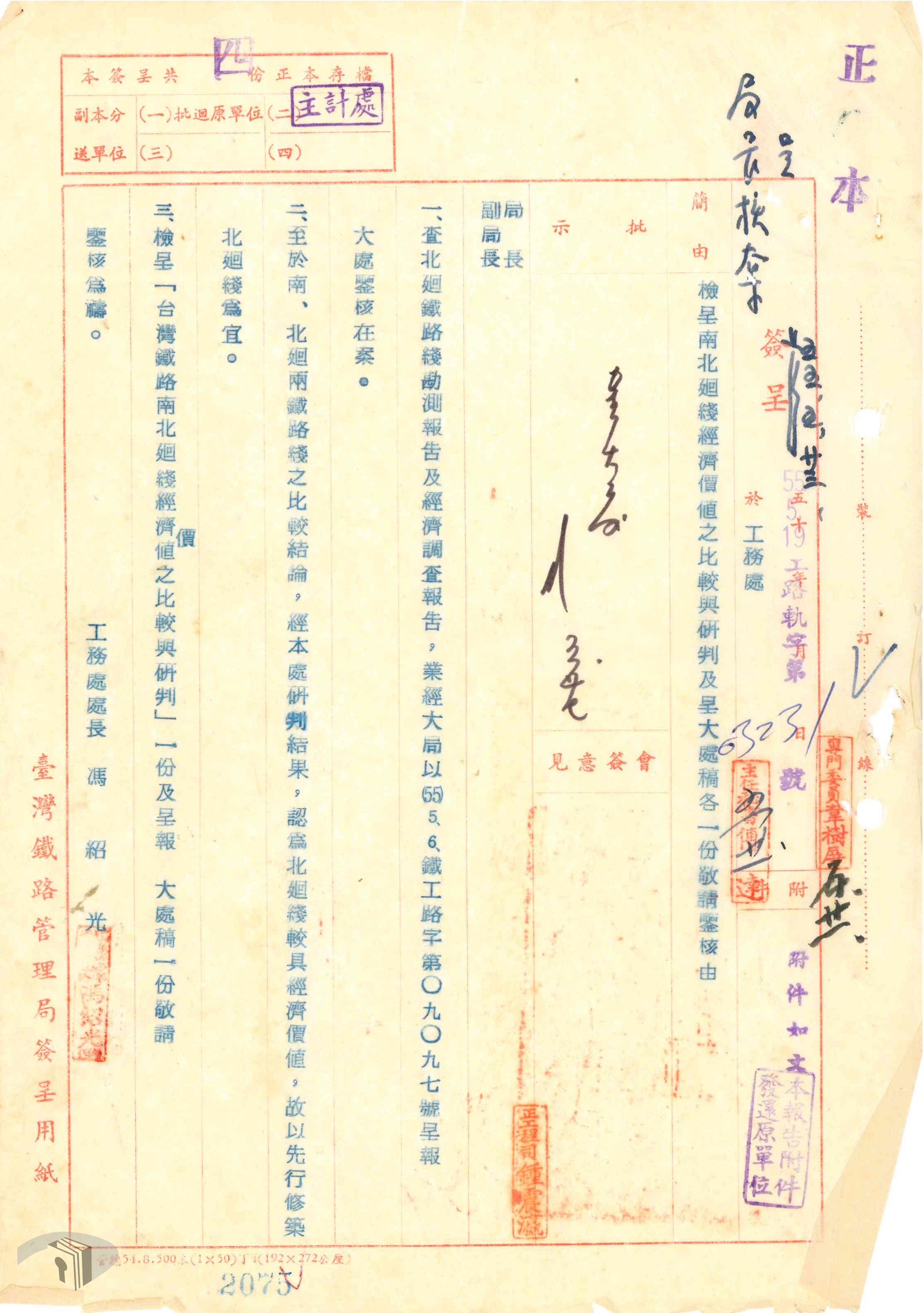

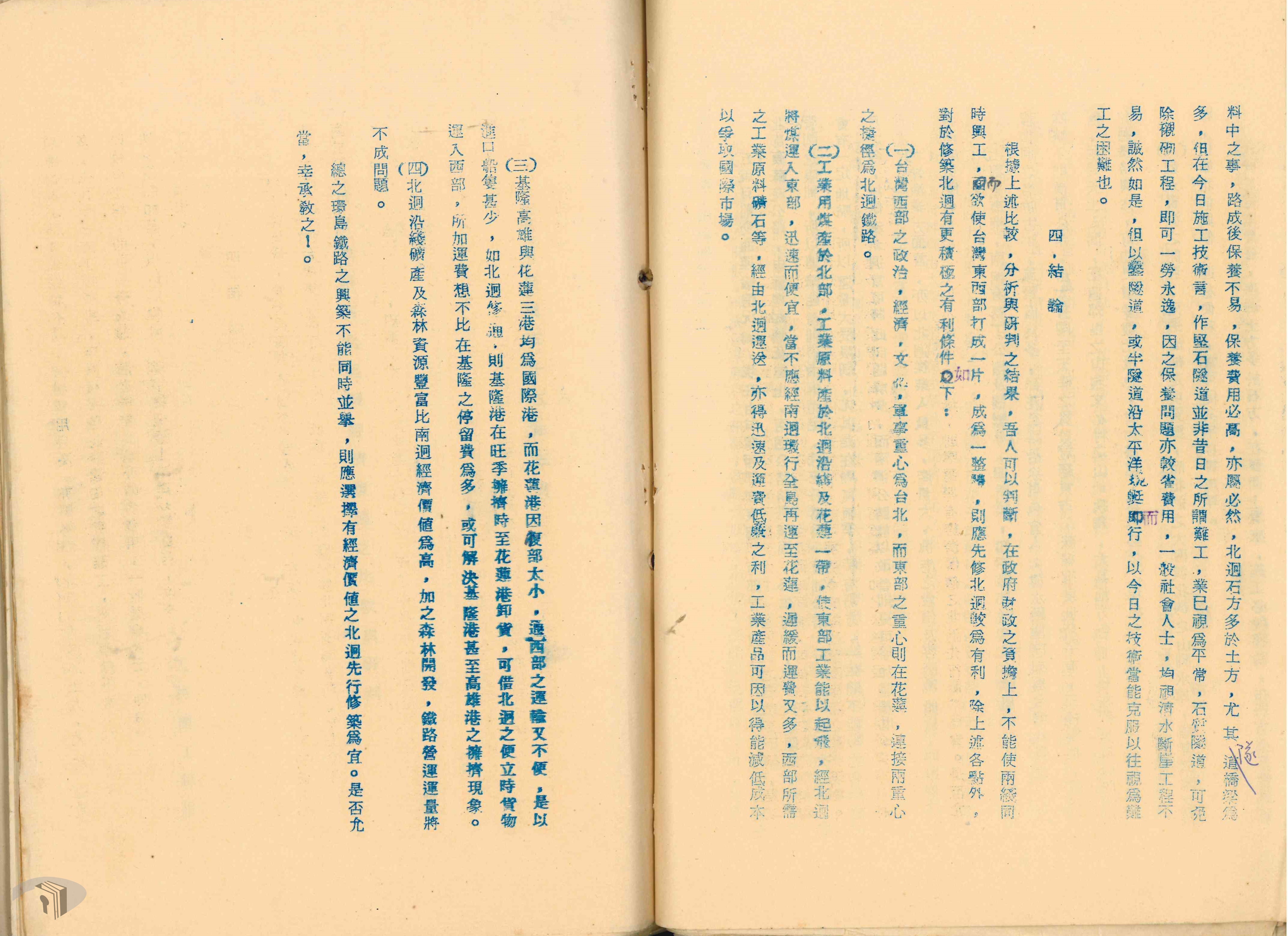

鐵路工程遲遲無法啟動,而各項勘查作業持續進行,讓鐵路局更瞭解路線周邊情形。1965年,為掌握沿線天然資源蘊藏、地質分布、農林漁牧及工業發展狀況,鐵路局與經濟部礦產測勘團、省政府建設廳地質調查所、省政府農林廳及所屬的山地農牧局、林務局組織經濟調查團,全盤勘查南迴、北迴鐵路,在隔年提出「台灣鐵路南北迴線經濟價值之比較與研判」,歸納北迴鐵路較具有經濟開發價值。囿於政府財政困難,尚未能同時啟動南迴、北迴鐵路興建工程,鐵路局建議省政府可先修築經濟價值相對較高的北迴鐵路(圖7、圖8)。

圖7 分析與比較南北迴鐵路經濟價值

-

案名:興築蘇澳花蓮間北迴鐵路

檔號:0055/235/001

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖8 決定優先興築北迴鐵路

-

案名:興築蘇澳花蓮間北迴鐵路

檔號:0055/235/001

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖9 世界銀行評估意見

-

案名:環島路線規劃及東部開發案

檔號:0060/023/006

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖10 省政府建議優先建造北迴鐵路

-

案名:環島路線及東部開發案

檔號:0061/023/007

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

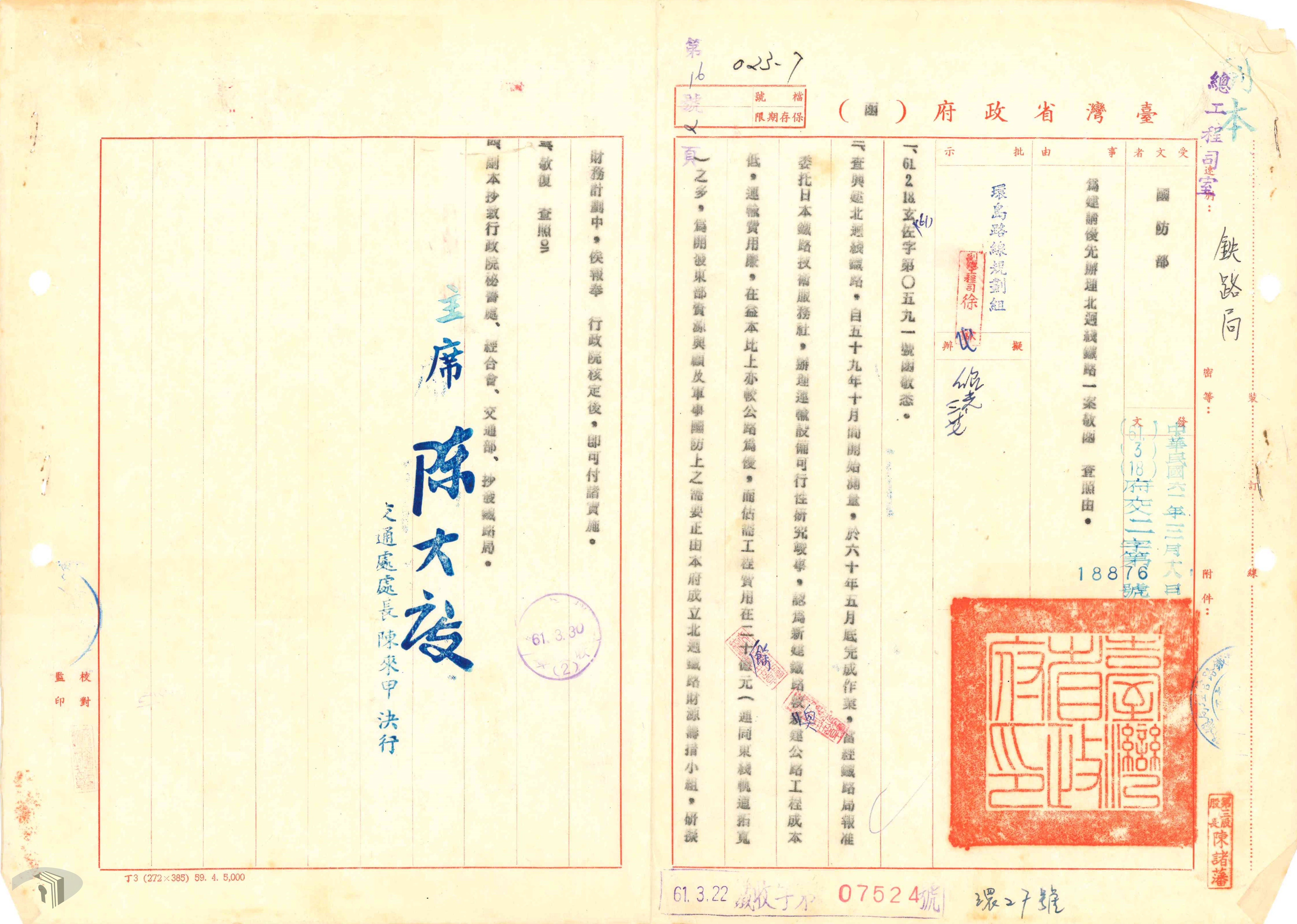

北迴鐵路工程艱鉅,龐大經費支出無疑是一項大考驗。1972年,鐵路局預估北迴鐵路興建及東部路線拓寬工程的款項逾22億元(圖11)。為了籌措這筆龐大的工程費,省政府提供部分經費,並且爭取國外貸款,鐵路局則出售臺北車站前的臺灣鐵道飯店土地(今臺北市館前路忠孝西路口)(圖12)、臺中鐵路飯店(臺中市自由路)以及新店線等精華地段,以籌措工程費用。

圖11 鐵路局預估北迴線所需資金及來源

-

案名:興築環島鐵路及東線拓寬案

檔號:0061/235/020

來源機關:交通部臺灣鐵路管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖12 省議會同意鐵路局出售臺北市館前段土地以興建北迴鐵路

-

案名:出售出租

檔號:0059/22301/53

來源機關:臺灣省諮議會

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

當省政府與鐵路局籌募款項時,1973年10月娜拉颱風侵襲東部,帶來嚴重災情。行政院院長蔣經國在院會指示儘速落實救災及重建工作,強調應該正視北迴鐵路的興建,早日連結東部交通,暢通臺灣東西部鐵路輸運。省政府交通處即成立北迴鐵路工程處,決定12月25日起從北端宜蘭南聖湖與南端花蓮北埔同時啟動工程,就此展開北迴鐵路的興築歷程。

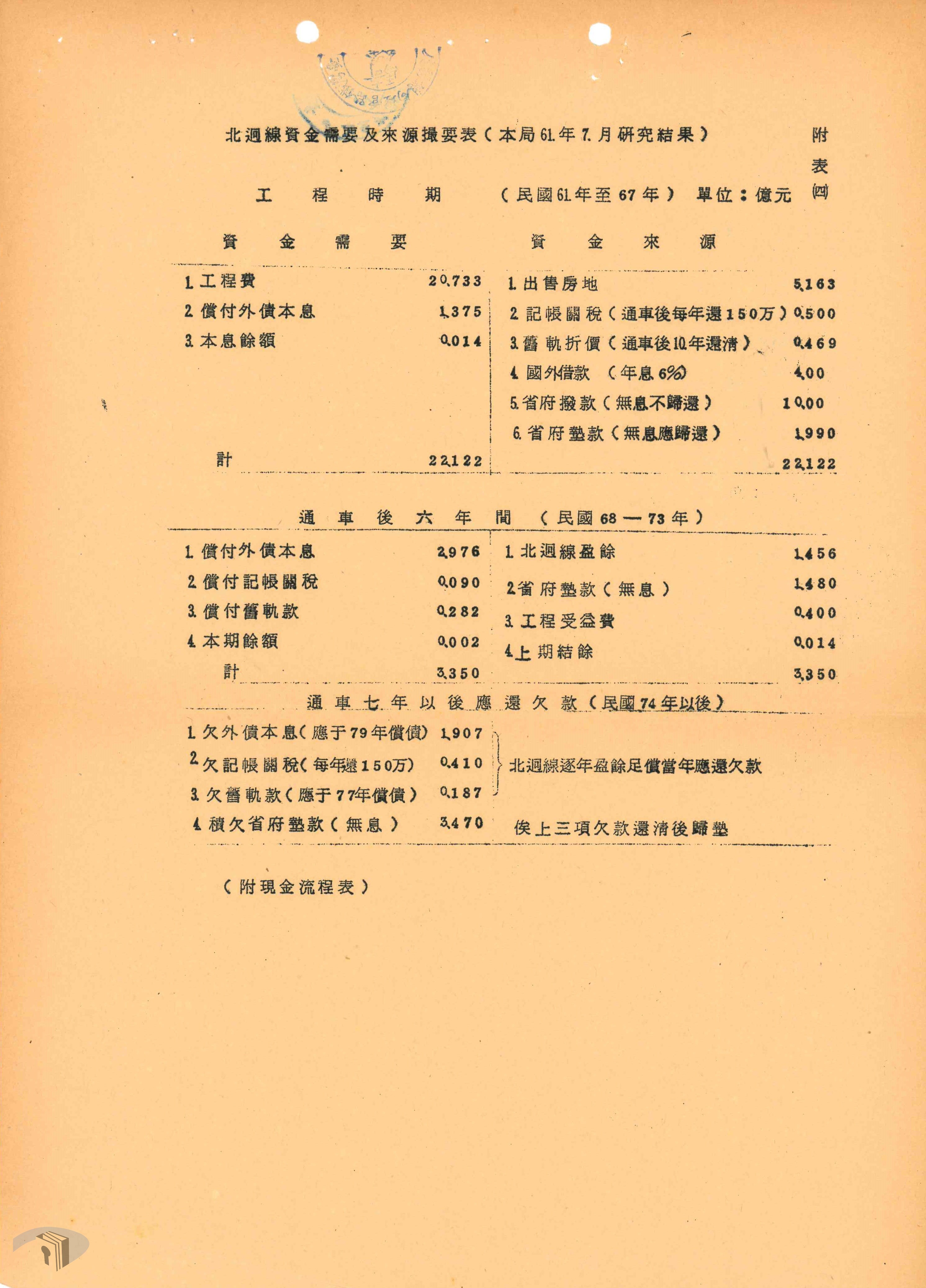

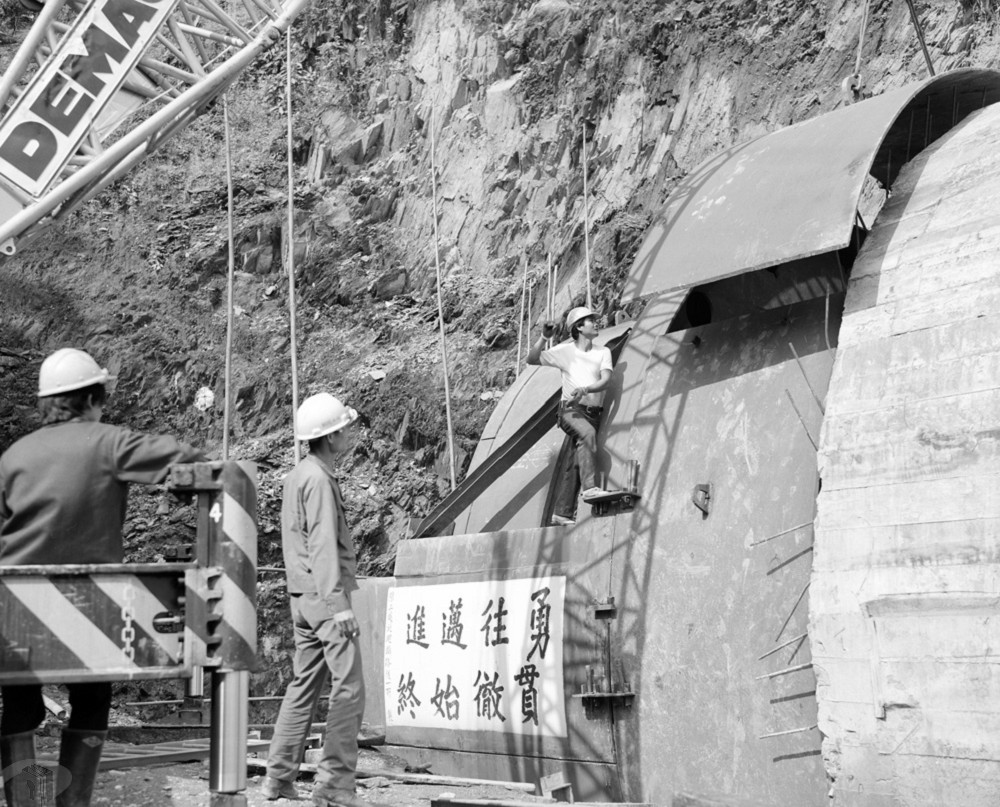

北迴鐵路沿線經過綿延山區,加上地質複雜,使得隧道開挖作業面臨諸多挑戰,如原本採用兩架最新型的大型穿山車—「大約翰」(圖13),卻相繼發生故障,只能因地制宜採用門型鑽堡以傳統鑽炸法施工。經此轉折,不僅被迫調整施工計畫,更追加經費添購工程機械、器具,過程中還多次遭遇颱風,導致工程進度落後。待強化岩壁架設(圖14),克服各項困難後,鐵路局為因應運輸業務的需求,決定採取分段通車的策略。首先,南段花蓮港至新城車站,在1975年7月26日舉行通車典禮,9月配合亞洲水泥廠輸運水泥外銷。其次,1978年12月完成和平至花蓮新站段鐵路,隔年2月7日開放該段路線客運、貨運業務。最後,歷經6年打造的北迴鐵路,終於在1979年12月25日全線竣工,擇定1980年2月1日盛大舉行通車典禮,各地慶祝人潮湧入花蓮車站,爭相目睹這歷史性的一刻(圖15)。

圖13 工人操作著大約翰進行開挖隧道

-

案名: 交通建設、食品工業

檔號:0051/0067/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖14 工人正進行北迴鐵路隧道岩壁架設工程

-

案名: 交通建設、食品工業

檔號:0051/0067/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖15 花蓮新站外慶祝北迴鐵路通車的人潮

-

案名:中正國際機場、臺灣鐵路工程

檔號:0066/S111/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

據1980年北迴鐵路工程處的工程簡報,指出鐵路幹線長81.6公里,由花蓮新站設花蓮港支線5.7公里,全部路線長87.3公里,為單線鐵路。北起宜蘭線的南聖湖站,往南經永春、永樂、東澳、南澳、武塔、觀音、漢本、和平、和仁、崇德、新城、景美、北埔、至花蓮新站連接東部幹線(圖16)。其中,57公里屬於山區鐵路,總計開鑿16座隧道,長達31.029公里,最長的觀音隧道有7.74公里;另外,修築大型22座橋梁,總長5.438公里,最長的和平大橋連結宜蘭與花蓮兩地,橫跨和平溪(又名大濁水溪),長度1.4公里。北迴鐵路施工期間,只能借道蘇花公路運送物資、機具設備。蘇花公路當時還只是單線公路,經常進行交通管制,每當遇有颱風來襲、大雨崩塌則被迫中斷公路輸運,更提高工程施作難度。北迴鐵路工程艱鉅、複雜,經多次追加預算,總計耗費73億元,高達原本預估22億元的3倍以上。

圖16 北迴鐵路路線圖

-

案名:北迴鐵路完工報告

檔號:0062/R0602/11

來源機關:榮民工程股份有限公司

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

北迴鐵路通車後,加速臺灣東西部交通往來,不僅鐵路客貨運輸便利,更帶動東部觀光產業的發展。若您想要瞭解更多北迴鐵路的故事,歡迎蒞臨檔案局參觀「奇蹟之島—1970-1980從開發到保育臺灣建設檔案特展」,以及利用國家檔案資訊網查詢相關資料。

參考資料

- 臺灣總督府鐵道部編著、古育民譯,《新編臺灣鐵道史全文譯本(上卷)》,臺北:國家鐵道博物館籌備處,2021.11。

- 本電子報所載國家檔案資料採取創用CC「姓名標示─非商業性」cc創用 3.0 臺灣授權條款釋出,同意授權予不特定之公眾以重製、散布、發行、編輯、改作、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示之方式利用,以及創作衍生著作。

- 本電子報引述或提供之站外連結,若因外部網頁異動或下架等因素造成網址失效,檔案局將逕移除該超連結,以符合無障礙網頁規範,造成不便尚祈見諒。

第198期

2023-12-18

檔案知識⁺

淺談盤式錄音帶的材質規格

盤式錄音帶曾是眾人習慣常用以記錄重要事件及錄製聲音的載體,但由於臺灣高溫高溼的氣候環境,對該類型檔案原件的保存產生極大挑戰。本文將介紹盤式錄音帶的材質規格,期各界對盤式錄音帶檔案能有所認識及重視,進而儘速規劃對實體原件的有效管理。

國家發展委員會檔案管理局檔案典藏組副研究員 郭姿妙

壹、前言

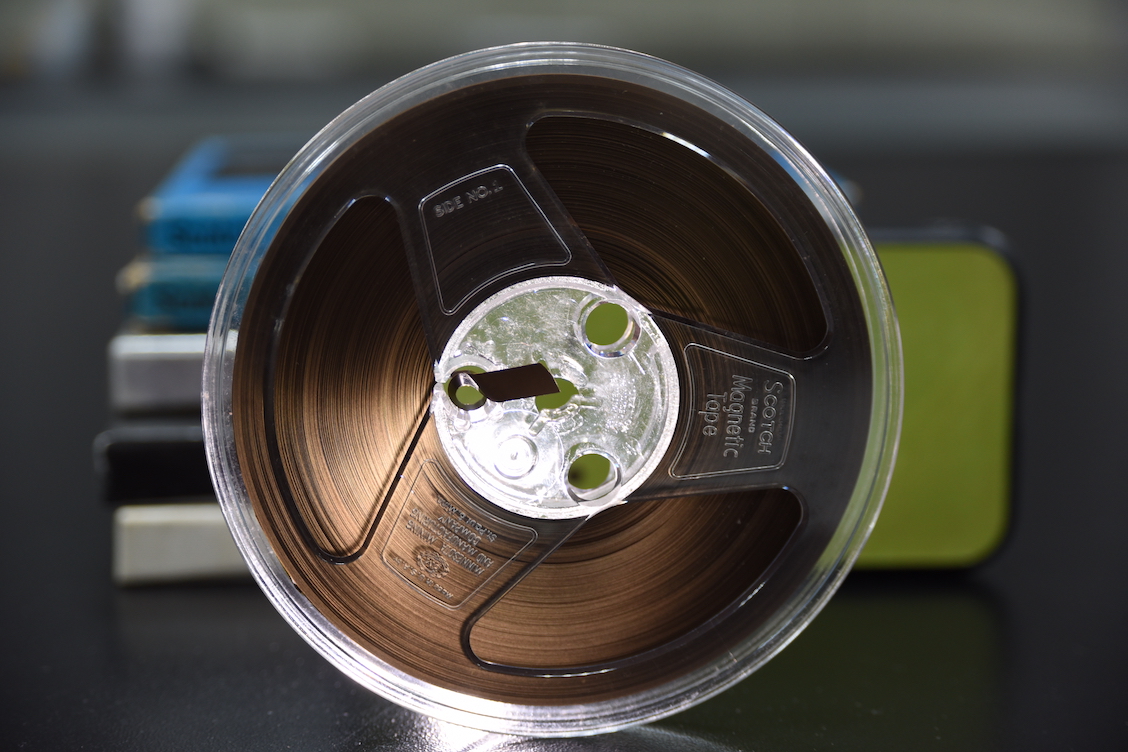

盤式錄音帶(Open Reel Audiotape或Reel-to-Reel Audiotape,以下簡稱盤帶)是一種根據磁性原理而記錄聲音的媒體,也是磁性錄音帶類型之一。1930年代問市後,由於初期錄放設備攜帶不便且價格昂貴,因而多用於軍事、廣播或電影等方面,隨著各家廠商致力研發,大眾日漸接受。但卡式錄音帶於1960年代出現,盤帶相繼於2000年代初期停產後,逐漸沒落。

儘管盤帶曾經受人們喜愛且運用至少50年之久,但由於本身材質特殊,加以臺灣氣候環境容易造成發霉或基底材質崩解,甚至使聲音紀錄消逝。此外,進行盤帶數位化必須搭配規格相符的錄放音設備,才能記錄或聽取聲音,單憑瀏覽外觀並無法得知其中內容,再加上盤帶規格多樣,相應搭配的設備也不盡相同,惟這些舊時設備易被淘汰及停產,致使設備維修也成為問題。有鑑於此,本文將介紹盤帶的材質規格,期使各界重視盤帶檔案,進而儘速規劃整理實體檔案原件。

貳、材質與規格

盤帶依實體外觀可拆分為磁帶及用於裝載磁帶的帶盤,前者為該媒體之所以能記錄聲音的重要載體;而後者主要是保護磁帶,避免外力破壞,由於磁帶及帶盤的材質與規格多樣且不同,以下將依序說明。

一、磁帶材質

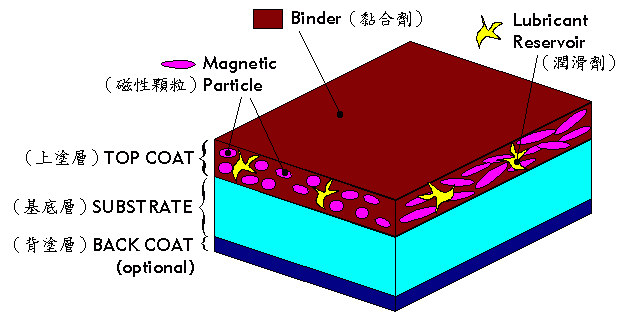

磁帶本身材質的組成結構分為上塗層、基底層及背塗層(如圖1)(Van Bogart, 1995)。

圖1 磁帶材質組成結構

- 資料來源:Van Bogart (1995)

(一)上塗層:又稱磁性層,由磁性顆粒、黏合劑及潤滑劑組成。

1、磁性顆粒:又稱磁粒子,主要成分以氧化鐵(Fe₂O₃)及二氧化鉻(CrO₂)為主,各家廠牌所使用的成分依年代略有不同,例如:德國巴斯夫歐洲於1983年前某些系列產品以使用二氧化鉻為主,但之後則全部改用氧化鐵(Casey, 2007)。

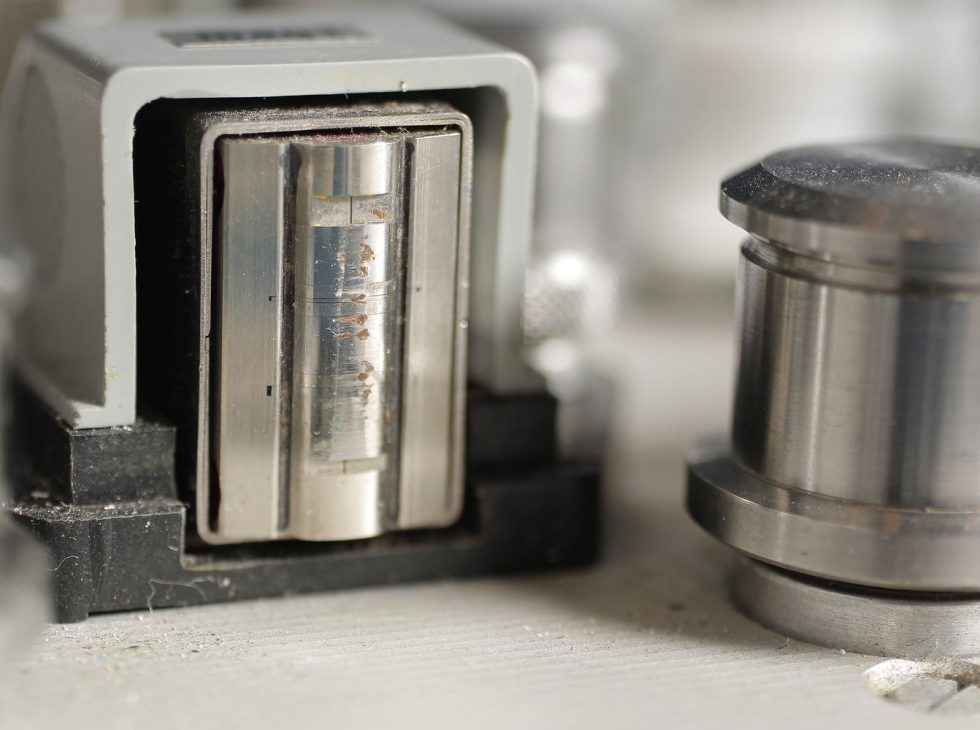

2、黏合劑:主要功能係將磁性顆粒固定黏附於上塗層中,並提供光滑表面及減少摩擦之功用。黏合劑材質早期係用醋酸纖維素(Cellulose Acetate),而後期改為聚氨酯共聚物(Copolymers of Polyurethanes),目前發現1950年末至1960年生產的大部分盤帶,其黏合劑並無劣化情形,反而是1970年製造的盤帶,其黏合劑因劣化水解而導致磁粉脫落,這些掉落的磁粉會堆積並黏在盤帶及設備零件上(如圖2),因而播放時會聽到尖銳聲,該劣化現象即為「黏化症候群」(Sticky Shed Syndrome,又稱SSS,以下簡稱黏化症)(IASA, 2019a)。雖然這種劣化可通過低溫烘烤等方式改善,但也僅屬暫時性,無法使其永久地回復至原來的狀態,因此若發現盤帶產生黏化症,建議應儘快將其數位化並保存於良好的儲存環境,以免繼續惡化(IASA, 2019b)。

圖2 沾黏磁粉之盤機磁頭

- 資料來源:Adam (2022)

3、潤滑劑:成分為脂肪酸(Fatty Acids)與酯(Esters),主要功能為減少於播放時磁帶與設備磁頭之間的磨擦,而上塗層就像海綿一樣,潤滑劑通過孔隙滲出,協助盤帶能順暢通過磁頭(IASA, 2019c)。

(二)基底層

由於有些磁帶僅有本層及上塗層,故稱其為基底層,不同時期所用材質不同,例如:紙、醋酸纖維素、聚氯乙烯及聚酯等,其中以醋酸纖維素及聚酯基底為最常見。

1、醋酸纖維素(以下簡稱醋酸):又稱乙酸纖維素,被廣泛用於各種多媒體檔案中,例如:底片的片基或上述提到的黏合劑成分之一,而醋酸基底相較於紙基堅固,但若長期處於潮濕環境,容易發生乙醯化反應(Deacetylation),即為「乙酸綜合症」(Vinegar Syndrome,以下簡稱醋酸症),是一種自催化反應,一旦發生該化學反應,就無法停止或逆轉,且隨著時間推移,乙酸將持續供應能量及數量不斷增加,導致劣化加速,造成基底開始往內收縮,但由於上塗層不會收縮,因而兩層產生落差而變形,甚至兩者將逐漸分離,致使磁粉開始脫落(Brylawski, Lerman, Pike, & Smith, 2015)。除了收縮之外,醋酸症也會造成黏合劑裡的塑化劑分解(Plasticiser,又稱Plasticizer Loss),而使其脆化(IASA, 2019c)。

圖3 患有醋酸症候群之盤帶

- 資料來源:Wallaszkovits (2014)

(三)背塗層

該層為非必要的,主要由碳組成,其功能在於減少摩擦力及靜電產生,並提供更強的支撐力,減少變形。

二、帶盤及磁帶規格

(一)帶盤

通常為聚苯乙烯(Polystyrene)塑膠或鋁(Aluminum)金屬等材質所製成(如圖4),除材質外,帶盤常用的計量方式分為二種:大小及寬度。

圖4 10.5吋鋁製帶盤(左)、7吋塑膠帶盤(右)

資料來源:作者提供

1、大小:係指帶盤直徑,單位通常為英吋(inch,以下簡稱吋或in),一般常見的大小為:3吋、5吋、7吋、10.5吋、14吋。

2、寬度:係指帶盤所能裝載的磁帶寬度,單位通常為英吋,一般常見寬度為:1/4吋(如圖5)、1/2吋、1吋、2吋。

圖5 1/4吋塑膠帶盤

- 資料來源:作者提供

(二)磁帶

常用的計量方式分為三種:寬度、厚薄度及總長度。

1、寬度

與帶盤寬度的計量單位及大小相同,當技術愈成熟,所能製造出的磁帶也愈寬,可錄音的聲軌數量也愈多。

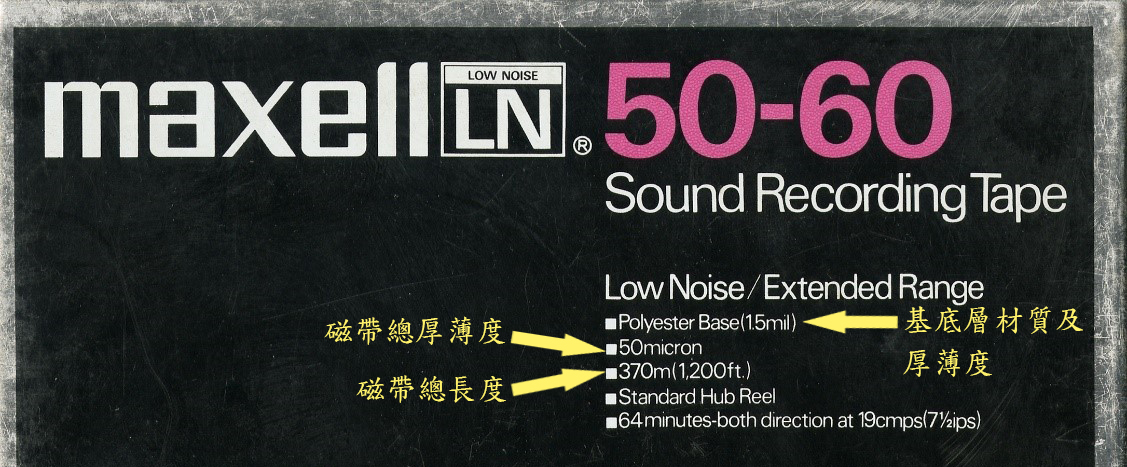

2、厚薄度

單位為毫英吋(千分之一英吋,mil)或微米(micrometer, 單位符號㎛)(如圖6)。

圖6 1/4英吋盤帶外盒

- 資料來源:作者提供

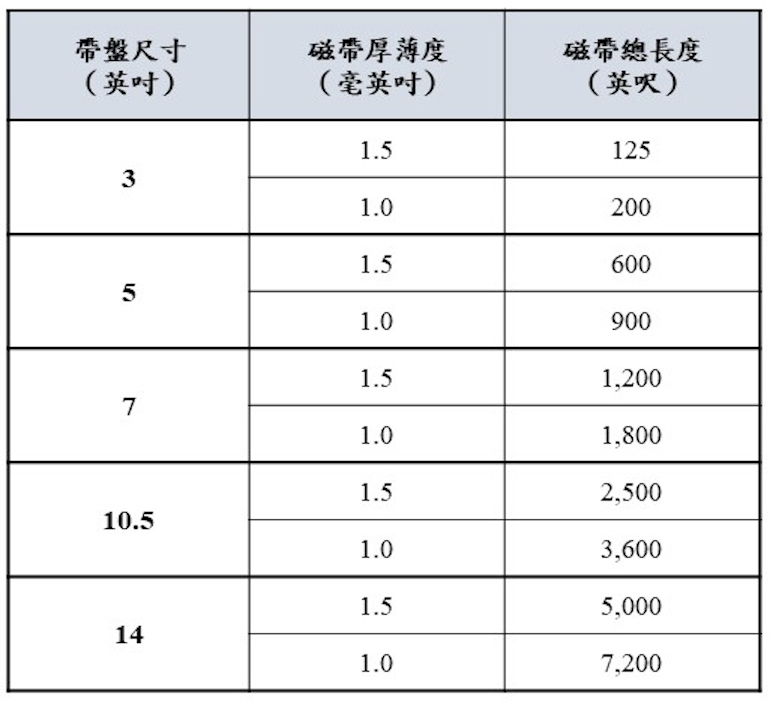

3、總長度

單位為英呎(ft),磁帶厚薄度愈薄,總長度愈長(如上圖6及表1)。

表1 1/4吋盤帶磁帶厚薄度及總長度表

- 資料來源:NAB (1965)

參、結語

盤帶曾是人類用以記錄重要事件及錄製音樂常用的載體,這些實體原件保存了珍貴的歷史記憶,是瞭解當時情境的重要關鍵,也是人們用以懷念過往的依據。但由於臺灣氣候偏屬高溫潮溼又多變,如何妥適地保存盤帶成為一大挑戰;再者,播放設備及專業維修人員皆因停產或隨著時間而消逝,故各國際典藏及學術機構,近年來紛紛提出有關錄影音帶等視聽檔案大限將至的警語,例如:澳洲國家電影和聲音檔案館(National Film and Sound Archive)於2017年提出「限期2025-典藏危機」報告(Deadline 2025 – Collection at Risk),而聯合國教科文組織也察覺到這類檔案的保存危機,於2019年由全民資訊計畫(Information for All Programme)與國際聲音及視聽檔案協會(International Association of Sound and Audiovisual Archives)聯合發起「磁帶警報計畫」(Magnetic Tape Alert Project)。因此,除應儘速規劃及執行數位化計畫,以減少原件使用頻率,降低因多次播放而損壞之機率外,更應將盤帶移至保存條件較好的環境下存放,並定期檢測,以延長其使用壽命。

參考資料

- Brylawski, S., Lerman, M., Pike, R., & Smith, K. (Ed.s). (2015). ARSC Guide to Audio Preservation. Virginia: Council on Library and Information Resources. Retrieved from: https://clir.wordpress.clir.org/wp-content/uploads/sites/6/pub164.pdf (Oct. 21, 2023)

- Casey, M. (2007). The Field Audio Collection Evaluation Tool. Retrieved from: http://www.dlib.indiana.edu/projects/sounddirections/facet/facet_formats.pdf (Oct. 21, 2023)

- Adam, S. (2022). Sticky Shed Syndrome. Retrieved from: https://creativeaudioworks.com/sticky-shed-syndrome/sticky-shed-syndrome/ (Nov. 21, 2023)

- International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) (2019a). The so-called Sticky Tape or Sticky Shed Syndrome (SSS). Retrieved from: https://www.iasa-web.org/tc05/22112-so-called-sticky-tape-or-sticky-shed-syndrome-sss (Oct. 22, 2023)

- International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) (2019b). Cleaning and Carrier Restoration. Retrieved from: https://www.iasa-web.org/tc04/magnetic-tapes-cleaning-and-carrier-restoration (Oct. 22, 2023)

- International Association of Sound and Audiovisual Archives (IASA) (2019c). Components of magnetic tapes and their stability. Retrieved from: https://www.iasa-web.org/tc05/22111-components-magnetic-tapes-and-their-stability (Oct. 22, 2023)

- National Association of Broadcasters (NAB) (1965). Magnetic Tape Recording and Reproduction Standards. Retrieved from: http://www.richardhess.com/tape/history/NAB/NAB_Reel_Tape_Standard_1965_searchable.pdf (Oct. 24, 2023)

- Van Bogart, J. W. C. (1995). Magnetic Tape Storage and Handling: A Guide for Libraries and Archives. Washington, D.C.: Commission on Preservation and Access and the National Media Laboratory. (Oct. 24, 2023)

- Wallaszkovits, M. (2014). Signal Retrieval from Analogue Magnetic Tape. Unpublished manuscript, Österreichische Akademie der Wissenschaften, Austria. (Oct. 24, 2023)

- 本電子報所載國家檔案資料採取創用CC「姓名標示─非商業性」cc創用 3.0 臺灣授權條款釋出,同意授權予不特定之公眾以重製、散布、發行、編輯、改作、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示之方式利用,以及創作衍生著作。

- 本電子報引述或提供之站外連結,若因外部網頁異動或下架等因素造成網址失效,檔案局將逕移除該超連結,以符合無障礙網頁規範,造成不便尚祈見諒。