第217期 2025-7-16

檔案瑰寶

島嶼重整:戰後松山機場的接收與轉型

案名:1964 農復會照片

檔號:0053/0011/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

1945年的臺灣,隨著政權更替,日治時期留下的軍事飛行場進入接收與重整階段。以臺北松山機場為例,從修復到轉型為民航樞紐,映照出戰後社會發展的交織歷程。

國家發展委員會檔案管理局應用服務組副研究員 徐紹綱

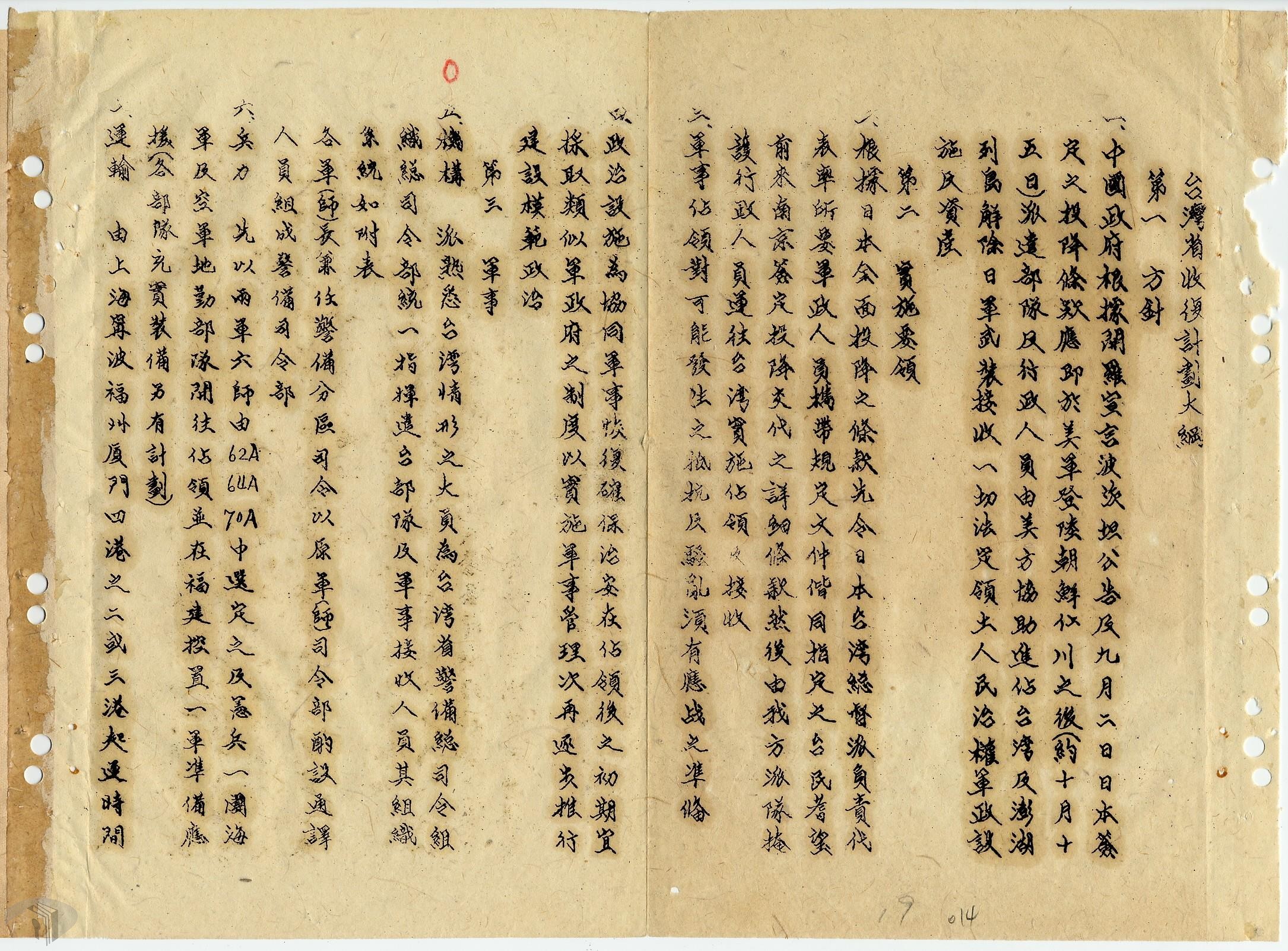

1945年8月15日中午12時,日本裕仁天皇透過收音機廣播發表〈終戰詔書〉,宣布無條件投降,第二次世界大戰宣告結束,日本在臺灣的殖民統治時期亦隨之終止。國民政府著手擬訂〈臺灣接管計畫綱要〉,後來在美方的協助之下,於8月30日訂定〈臺灣省收復計畫大綱〉,為接收工作奠定基礎(圖1)。

案名:臺灣光復案專輯

檔號:0034/002.6/4010.2

來源機關:國防部史政編譯局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

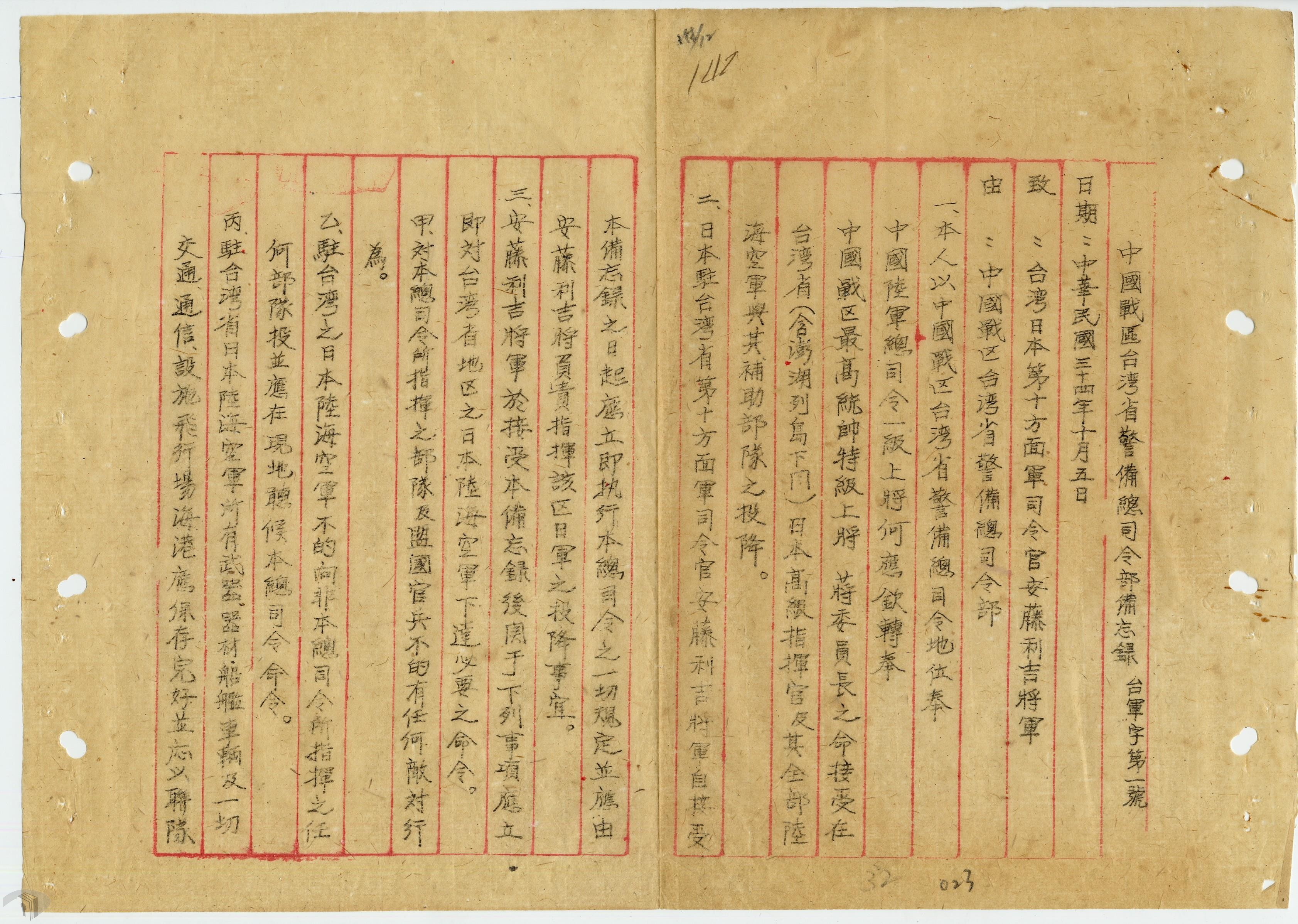

依計畫大綱實施要領,國民政府全面展開軍事與行政接收。接收完成之後,以類軍政府制度管理臺灣,推動社會秩序重建與基礎建設。10月5日,警備總司令部以臺軍字第一號備忘錄(圖2),要求在臺日軍向警備總司令部所指揮之部隊投降,整理軍事接收相關資料。隨著軍事管理體制的展開,接收日軍遺留的各項軍事設施,航空設施因戰略價值與空防意義,成為軍事接收的首要目標。

案名:臺灣光復案專輯

檔號:0034/002.6/4010.2

來源機關:國防部史政編譯局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

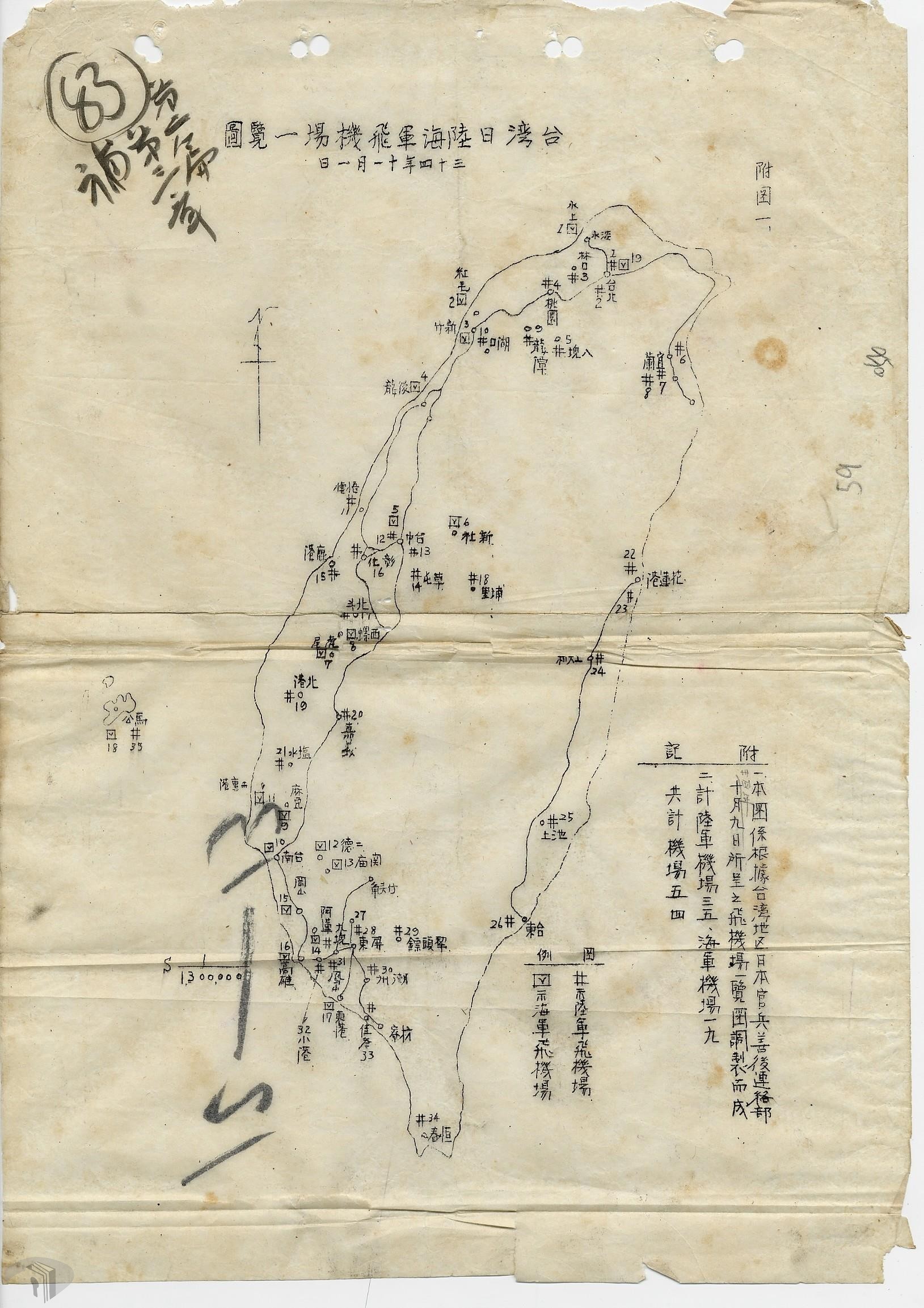

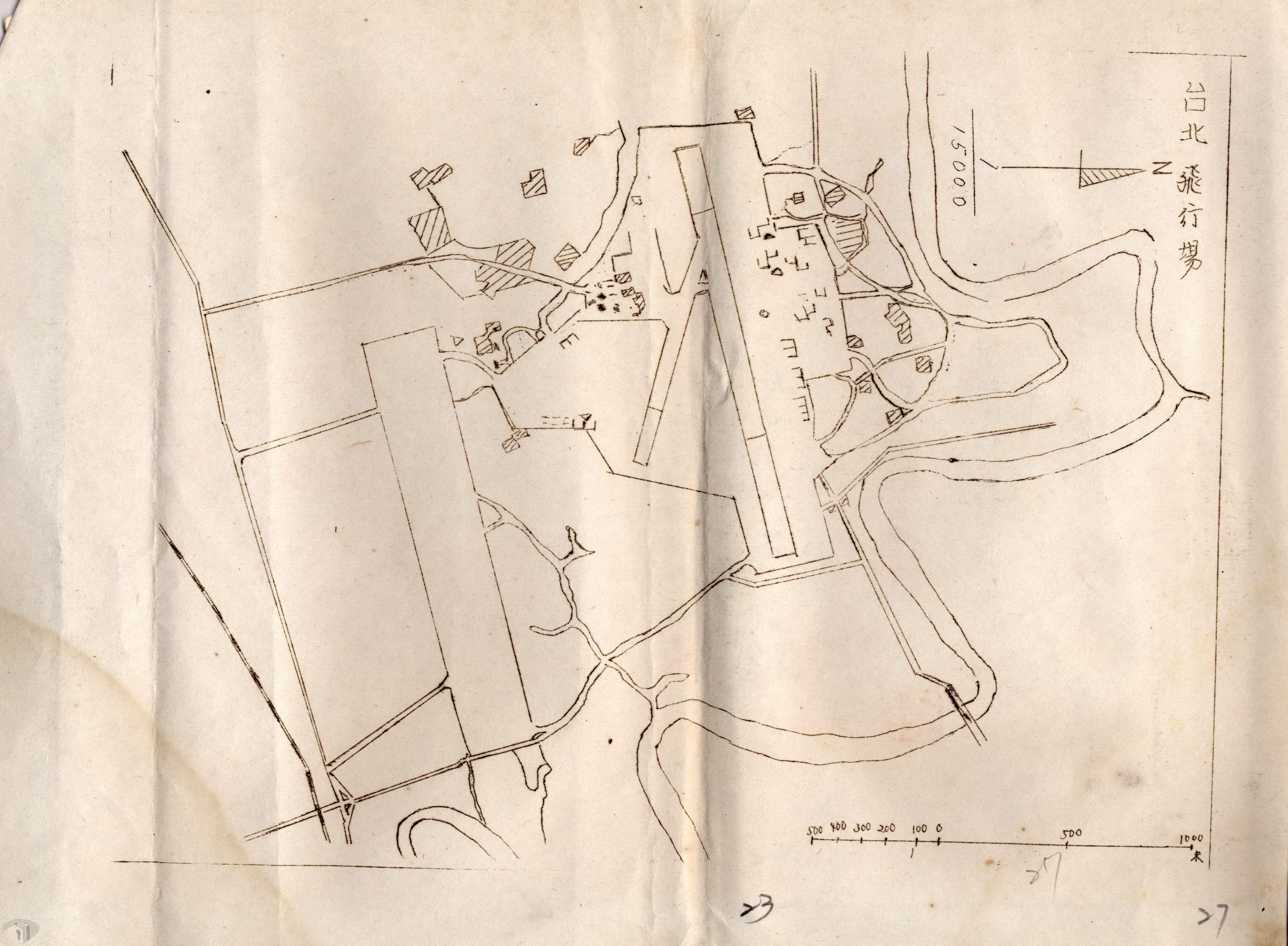

日軍發動太平洋戰爭後,為強化南進作戰的軍事部署,將臺灣視為重要的戰略基地。隨著戰事不斷擴大,日軍在臺灣各地興建航空設施,總數達54座,涵蓋陸上與水上機場,由日本陸軍與海軍管理。根據日本官兵善後聯絡部提交的資料與平面圖(圖3),北部有淡水、新竹、樹林口、龍潭、八塊、湖口、桃園、紅毛、臺北(北)、臺北(南);中部地區有埔里、草屯、新社、北港、鹿港、彰化、北斗、大肚山、臺中(東)、臺中等機場;南部有大林、屏東、燕巢、鹽水、平頂、嘉義、虎尾、岡山、鳳山、大崗山、東港水上飛行場;東部包括宜蘭(南)、宜蘭(北)、宜蘭(西)、花蓮港南、花蓮港北、池上、上大和(南)、臺東與臺東海軍機場等;離島則設有澎湖島機場。

案名:臺灣省軍事接收總報告

檔號:0035/002.6/4010.3

來源機關:國防部史政編譯局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

隨著軍事接收工作的推進,這些遺留的軍用機場成為行政長官公署的接收資產。部分機場經修復後繼續作為軍事防禦用途,部分轉型為民航發展的基礎。雖然多數軍用設施日後停用或消失,但在戰後臺灣航空交通網絡的發展留下深遠影響。

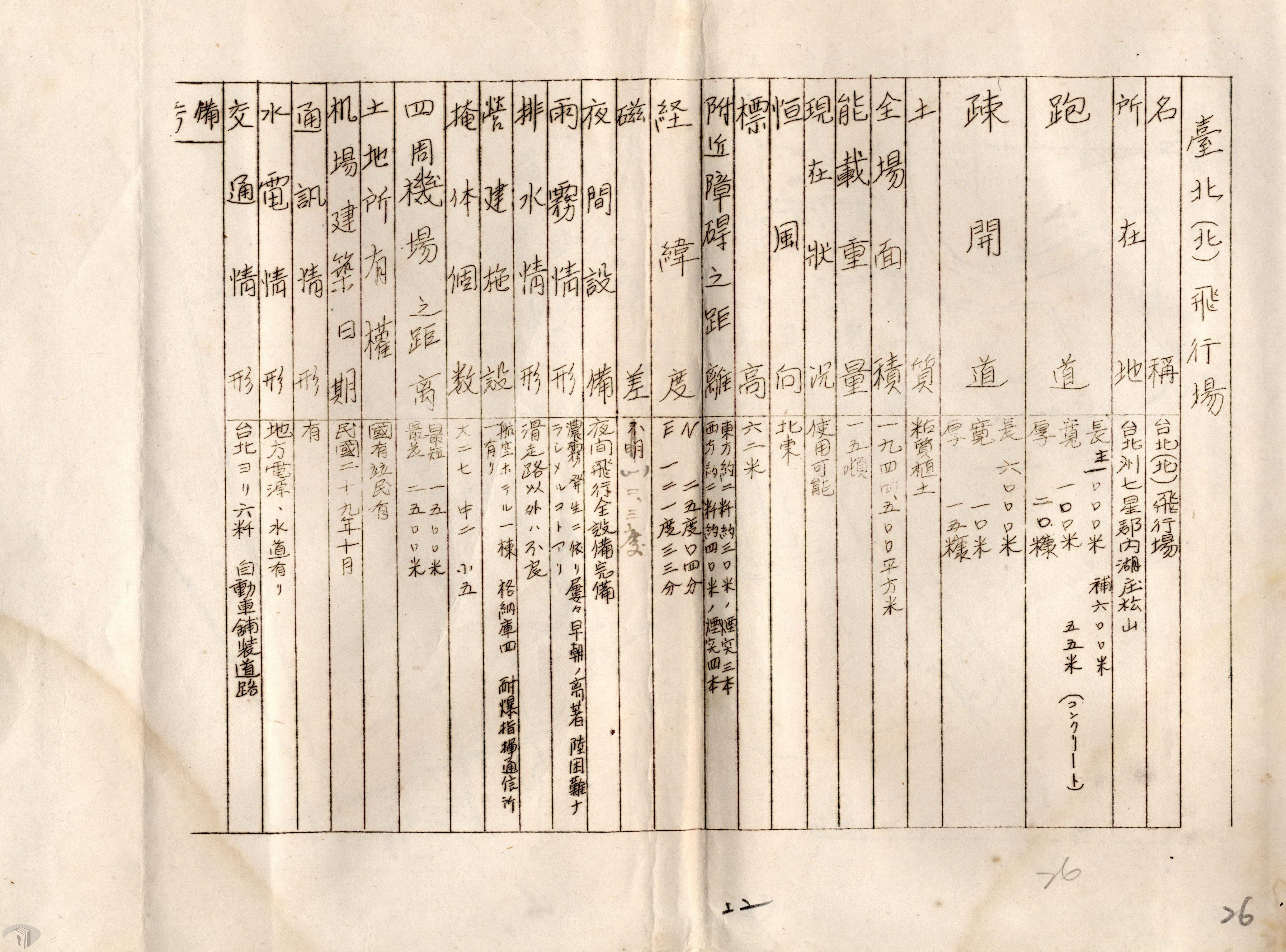

以臺北地區為例,日治時期建造的臺北(北)機場,即今日的松山機場(圖4),原是日本陸軍航空部隊的重要據點,戰時主要供軍機起降與調度(圖5、圖6),同時也有部分民航班機起降。國民政府依據計畫將其納入空軍管理體系,展開修復與整編作業,成為空防網絡的重要據點。

案名:1964 農復會照片

檔號:0053/0011/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

案名:臺灣區各飛機場要圖

檔號:0034/913/4010.2

來源機關:國防部史政編譯局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

案名:臺灣區各飛機場要圖

檔號:0034/913/4010.2

來源機關:國防部史政編譯局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

當時,空運設施的修復也成為臺灣省警備總司令部整建要務之一。松山機場在太平洋戰爭末期,在美軍空襲中受損嚴重,戰後亟需重建,整體修復費用臺幣9,000萬元,其他各項運輸費用4億元,一併由中央支應。

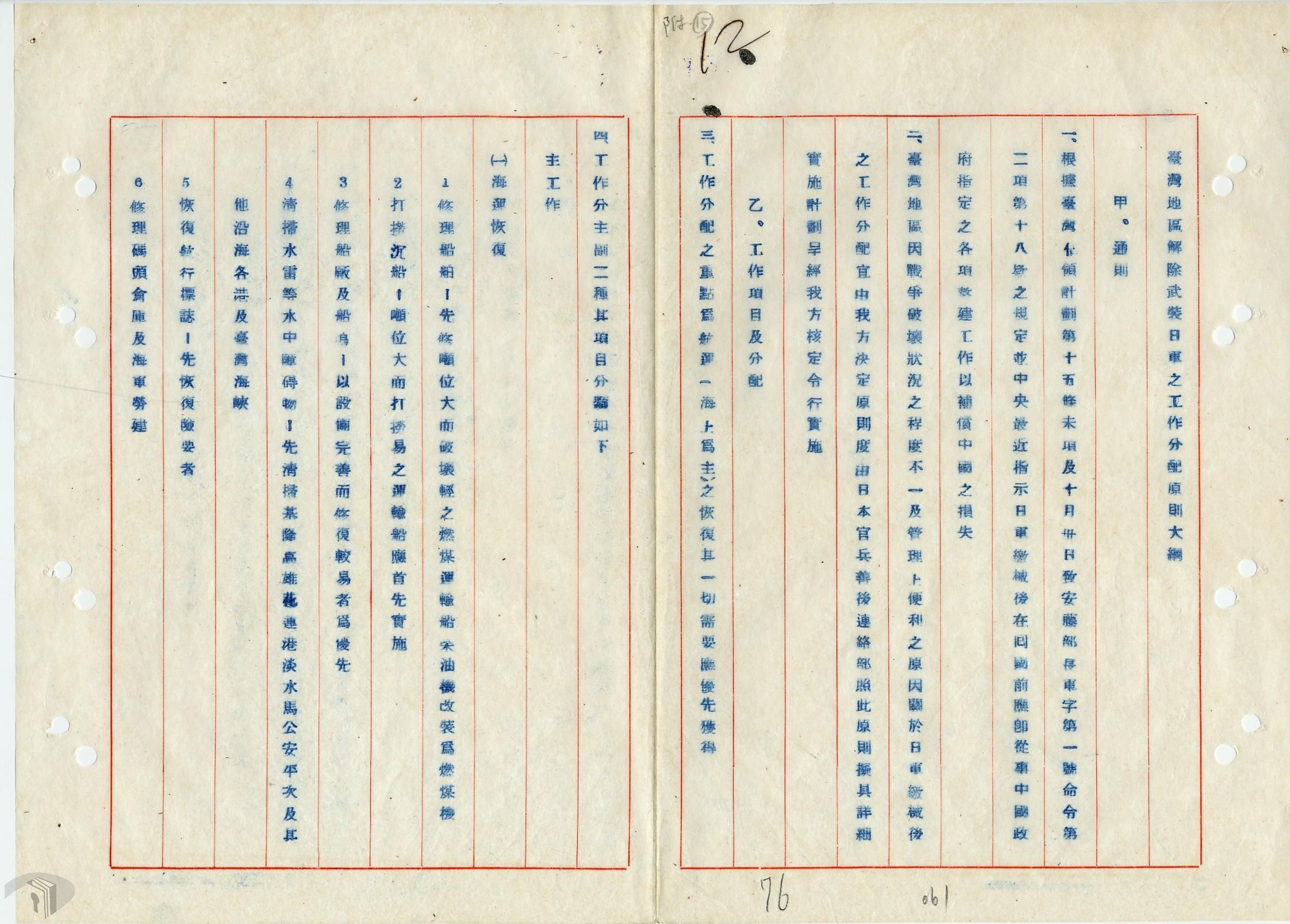

修復勢在必行,預算之外,重建所需的大量人力從何而來?部分徵調民間人員外,尚須考量技術熟練度與現場經驗,特別是在海運、空運、電力、通訊等高度專業的項目上,需要技術嫻熟的工匠與操作人員。行政長官公署與警備總司令部共同擬定〈臺灣地區解除武裝日軍工作分配原則大綱〉(圖7),安排解除武裝後的日軍,於遣返日本之前,配合投入各項基礎設施整建工作。松山機場重建工程,為主要的整建項目之一。

案名:臺灣光復案專輯

檔號:0034/002.6/4010.2

來源機關:國防部史政編譯局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

然而,這些日軍勞動被視為對中國戰區戰爭損害的補償,並未提供額外薪資或報酬。即便如此,警備總司令部仍設立獎勵制度,若各項整建作業提前完成,依規定給予作業單位獎勵,以鼓勵提高整體效率。這些措施,對戰後臺灣社會秩序的恢復,發揮作用。

松山機場整修之際,行政長官公署與警備總司令部,曾出現軍用與民用機場的定位考量。根據接收大綱的規劃,原本以民用機場為主,但實際仍由空軍總司令部負責軍事接收,一度中斷原有的民航業務,禁止民航機停降。由於茲事體大,1947年1月18日行政長官公署交通處與警備總司令部針對機場使用權限協商,劃分軍用與民用場地範圍。

考量松山機場具有發展民用航空樞紐的潛力,交通處取得機場用地後,展開設施規劃,包括航站大樓、行政辦公區與職員宿舍等基礎建設(圖8、圖9),這些規劃藍圖也勾勒出日後松山機場的樣貌。

案名:交通處處理敵產

檔號:0036/266/13

來源機關:臺灣省文獻委員會

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

案名:交通處處理敵產

檔號:0036/266/13

來源機關:臺灣省文獻委員會

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

松山機場於1947年首度開闢臺北至臺南航線,在機場南端設置通訊電臺,提升臺灣交通運輸能力。隨著機場設施的完善,松山機場在1949年政府遷臺時更扮演關鍵角色。受民航運輸力的限制,加上票價高昂,以1949年1月的上海至臺北航線為例,單程票價為金圓券4,040元,短短一個月票價大幅漲至16,280元。即使如此,民航仍是一票難求,可見該航線的重要性。

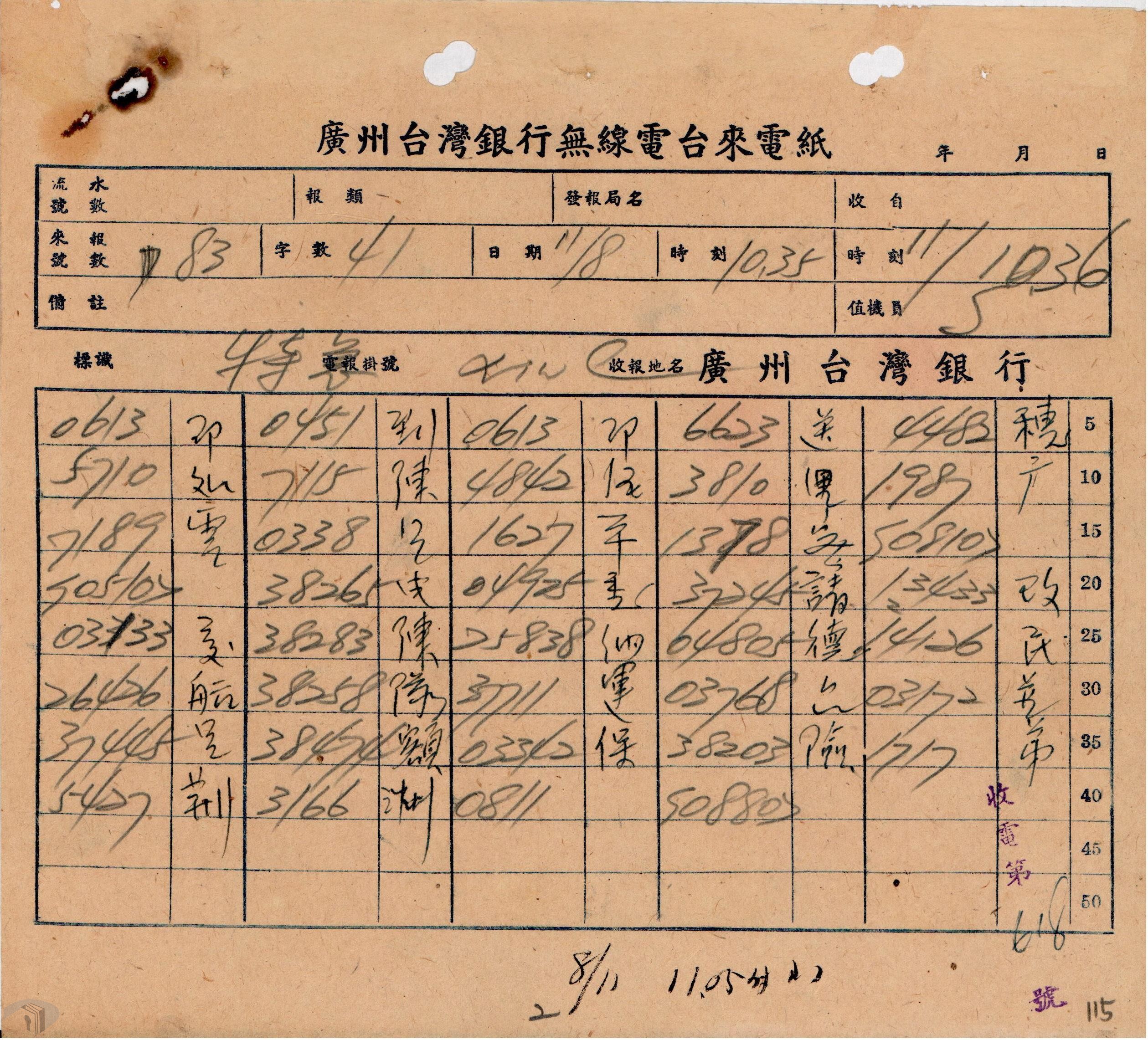

貨運方面,比較特殊的是在臺灣銀行安排下,部分黃金由陳納德民航隊協助,從廣州運至松山機場(圖10),另外透過軍方運輸運送黨政要員、重要文件及軍事物資,這一切都仰賴重建基礎,使松山機場順利運作,肩負多重要務。在政府遷臺期間,政府與大韓民國簽訂中韓航運條約,保留臺北至釜山與漢城(今首爾)航線,成為日後韓戰爆發時的補給線(圖11)。

案名:廣州通匯處卷

檔號:0038/C0/0001

來源機關:臺灣銀行

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

案名:中韓通航

檔號:0038/606.35/0021

來源機關:外交部

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

1950年4月16日,民航局在松山機場籌備設立航空站,成立「交通部民用航空局臺北航空站」,成為民航局在臺灣設立的第一個航站。隨著民航需求日益成長。1957年,新建跑道正式完工,是當時東南亞最堅固,也是最長的新跑道,可負載單輪載重9萬磅,當時世界最大型的飛機如道格拉斯DC-8與波音707等都能在此降落。1961年交通部民航局重新設計機場內道路、興建新航廈與停車場,使松山機場符合國際機場的標準。1964年2月19日,新航廈正式啟用,翌年1月更名為「交通部民用航空局臺北國際航空站」,肩負國內與國際航空運輸事業(圖12)。

案名:1970 農復會照片

檔號:0059/0017/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

隨著臺灣經濟快速發展,國際航線不斷開闢,設施亦持續擴充與現代化,吸引更多國際航空公司進駐經營。對照戰後初期的接收與修復,松山機場發展超出當初許多人的想像,從一座戰爭遺留下的軍事基地,化身為繁忙的國際航空樞紐。

二戰的終結象徵統治政權的更迭,臺灣社會也在軍事接收與行政接收的推進下逐步重建。這段歷史,不僅顯現政權交替下的社會轉型,也見證臺灣堅韌發展的歷程。如今,這些珍貴的歷史紀錄,皆完整保存於國家發展委員會檔案管理局,歡迎民眾透過國家檔案資訊網深入探索,持續發掘戰後的臺灣歷史。

參考資料

- 洪致文,〈風在城市街道紋理中的歷史刻痕—二戰時期台北簡易飛行場的選址與空間演變〉《地理學報》,59:2010,頁81-104。

- 何鳳嬌,〈戰後初期臺灣軍事用地的接收〉《國史館學術集刊》17,2008,頁167-199。

- 林桶法,《1949大撤退》,臺北:聯經出版社,2009。

- 本電子報所載國家檔案資料採取創用CC「姓名標示─非商業性」cc創用 3.0 臺灣授權條款釋出,同意授權予不特定之公眾以重製、散布、發行、編輯、改作、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示之方式利用,以及創作衍生著作。

- 本電子報引述或提供之站外連結,若因外部網頁異動或下架等因素造成網址失效,檔案局將逕移除該超連結,以符合無障礙網頁規範,造成不便尚祈見諒。