第202期

2024-04-16

檔案瑰寶

杜絕烏腳病:臺灣公衛史上的大挑戰

臺灣烏腳病醫療紀念園區

- 資料來源:許峰源提供

烏腳病早在日治時期即有零星病例,經由流行病學調查、研究與醫療等工作推展,進而終結其長期在地方之流行,臺灣的防治經驗亦提供國際借鏡。且從國家檔案回顧往昔,瞭解烏腳病防治面臨的挑戰,如何從地方給予患者醫療救助,政府再接續強化公共衛生建設,方得以告離疾病的威脅。

國家發展委員會檔案管理局應用服務組研究員 許峰源

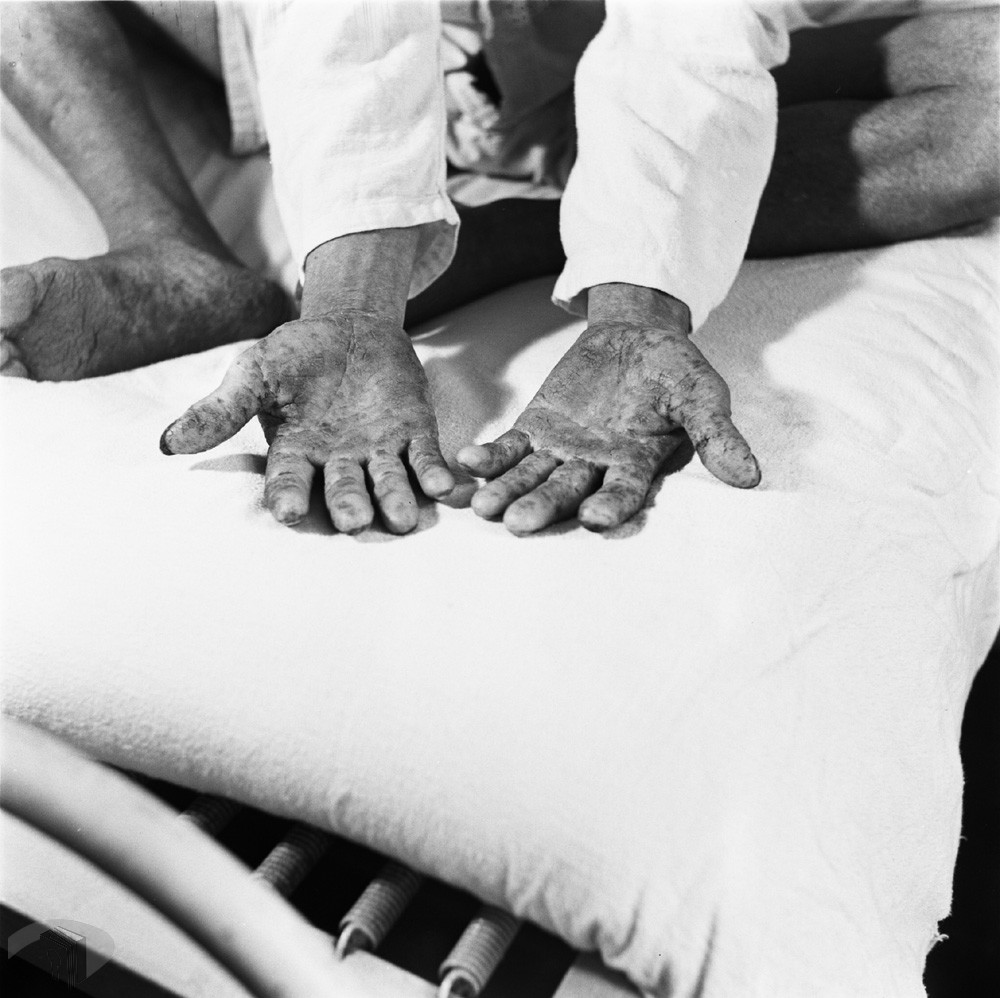

烏腳病俗稱黑腳仔、烏乾蛇,曾經是臺灣從日治時期以來就有的特殊地方流行病,並非遺傳或傳播所致,肇因係地質水文環境惡化引起的病變。初期,患者手、腳皮膚變成黑色(圖1),接著末梢血管阻塞、潰爛,出現肌肉萎縮、硬化或有壞疽(圖2),至組織壞死猶如木炭。若缺乏藥物治療,只能先切除患者手、腳部位,如果病情持續惡化,必須接二連三截肢。患者身體除了承受手術負擔,還得忍受社會異樣眼光,心理備受煎熬,苦不堪言。

圖1 烏腳病患者手部特寫

-

案名:1953年農復會專輯

檔號:0041/0029/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖2 烏腳病患者手腳特寫

-

案名:1952-1954農復會專輯

檔號:0041/0001/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

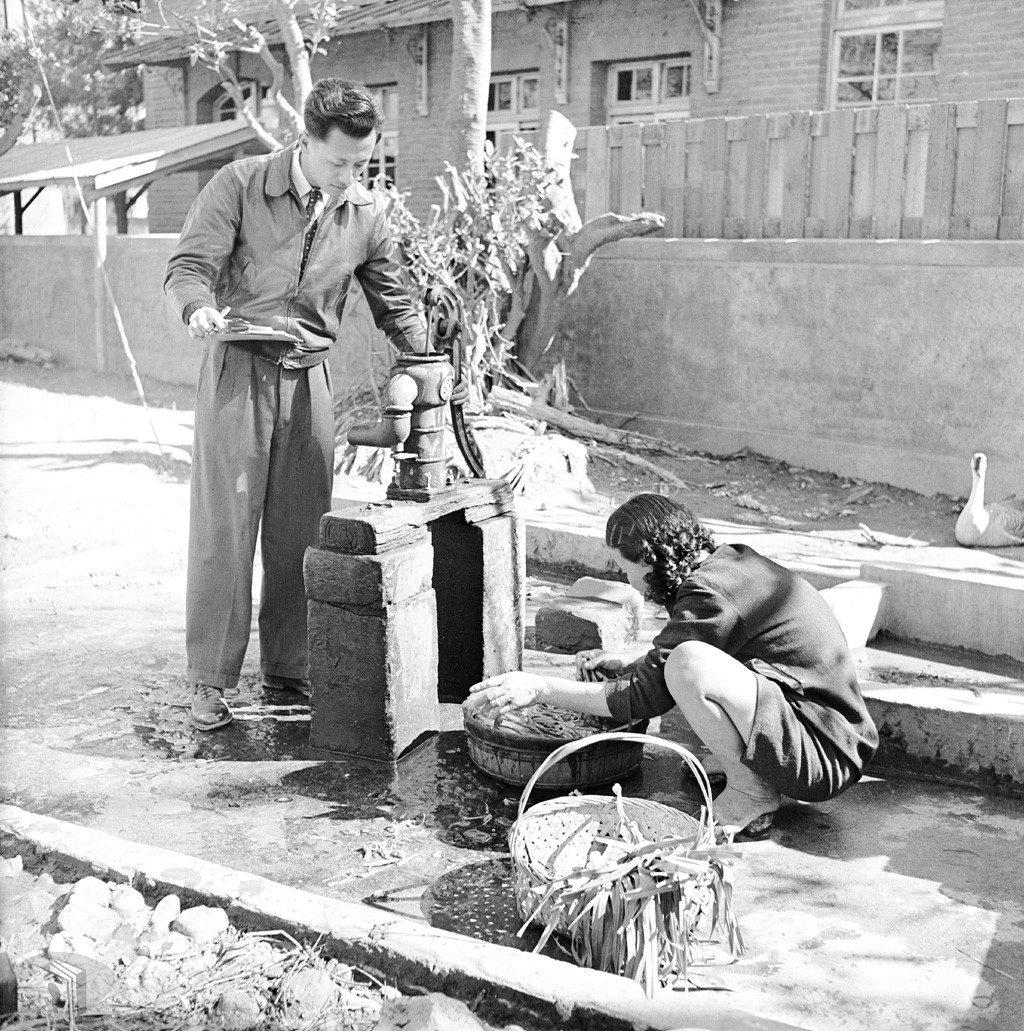

在日治時期,臺灣西南沿海村落已出現病例。當時病因不明,又屬於零星個案,加上蔓延速度緩慢,威脅範圍較小,並未引起臺灣總督府的關注。第二次世界大戰期間,臺灣許多地方遭到美軍轟炸,自來水設施毀損,衛生環境惡劣,在戰後時常聽聞烏腳病流行的消息。根據統計,日治時期至1951年烏腳病病患共計125名,後來快速增加,單以1954年嘉義布袋新塭村為例,就有65名患者,地方人心惶惶。該項怪病,引起國內外醫界高度重視,紛紛派員前往勘查(圖3、圖4、圖5),始終無法釐清病因。

圖3 外籍人士與醫療人員關注烏腳病患

-

案名:1952-1954農復會專輯

檔號:0041/0001/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖4 外籍人士會同醫護人員探視烏腳病患

-

案名:1952-1954農復會專輯

檔號:0041/0001/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖5 地下水質調查

-

案名:1952-1954農復會專輯

檔號:0041/0001/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

1956年,經報刊大篇幅報導臺南安定復榮村全村553人,有496人罹患怪病,引發恐慌。地方謠傳是風水敗壞,或遭到病魔詛咒,迫使村民紛紛走避他鄉。臺灣省政府(簡稱省政府)無法查出病因,又缺乏有效治療方式,在社會輿論壓迫與民意代表關切下,只好在3公里外另闢大同村,將復榮村村民集體遷往安置。以集體遷村杜絕流行病,在臺灣是相當罕見的做法,凸顯出省政府的束手無策。隨著病情蔓延,嘉義、臺南、高雄、屏東相繼出現病患,以嘉義布袋、義竹和臺南北門、學甲最嚴重,占全臺灣病例數80%左右。

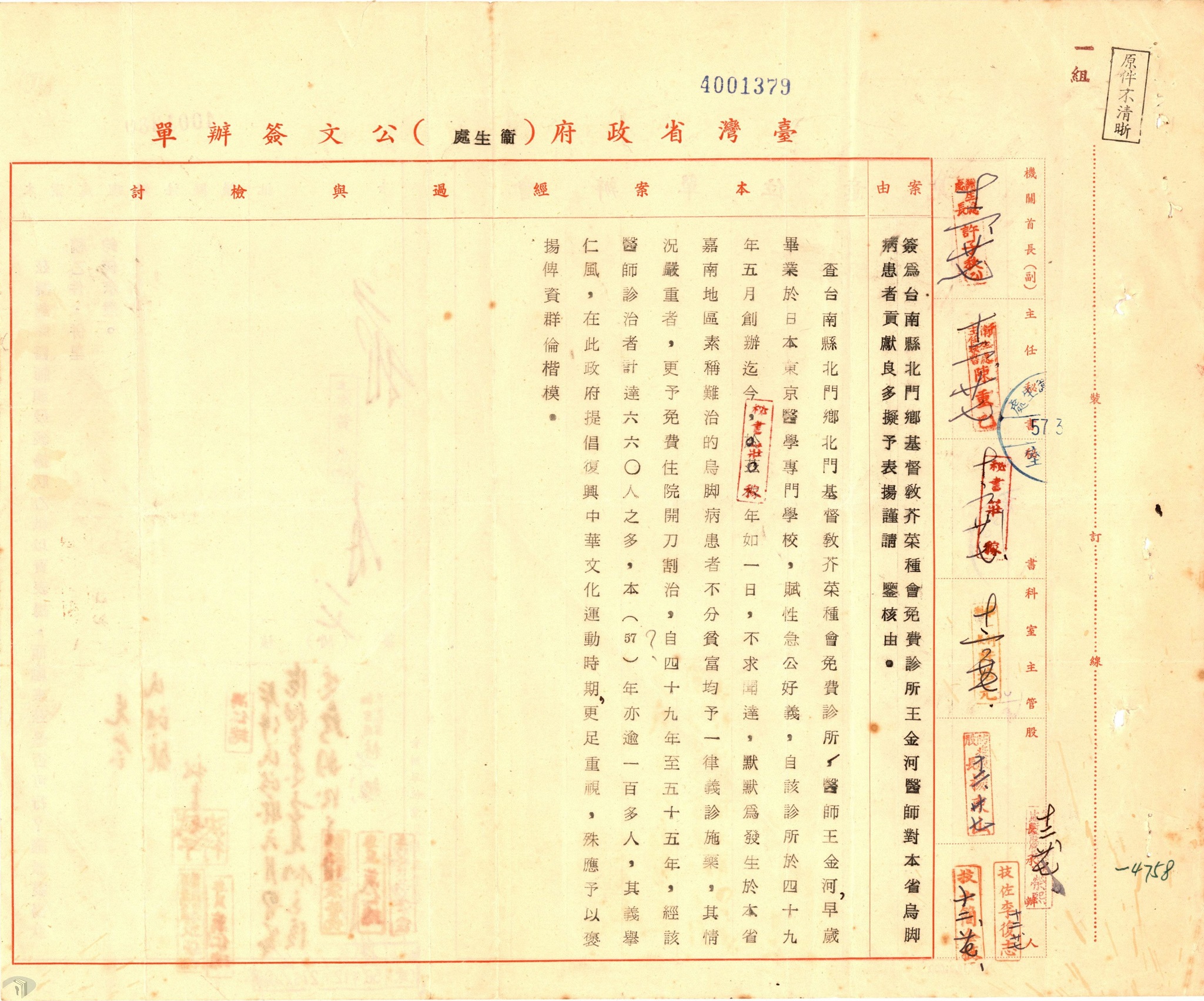

對患者而言,烏腳病是錐心刺骨的折磨,雖然可用鎮定劑、麻醉劑減緩疼痛感,但當手腳出現壞疽,仍得切除患部以維繫生命,這些手術醫療費用對貧苦家庭是沉重的負擔。幸賴1960年,孫理蓮(Lillian R. Dickson)主持基督教芥菜種會,在北門創辦「憐憫之門—烏腳病免費診所」,成為第一個投入烏腳病醫療機構,委由當地王金河醫師照料病患,免費提供救助,讓患者求助有門,不再絕望輕生(圖6)。

圖6 基督教芥菜種會與王金河醫師對患者貢獻良多

-

案名:地方病

檔號:0057/I161/4

來源機關:臺灣省政府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

當各地病患數持續增加,省政府無法再以遷村解決問題,必須找出致病原因,從根本解決。省政府決定委託臺灣大學公共衛生研究所(簡稱臺大公衛所)組織調查團隊,前往烏腳病流行的區域採樣;另外,美國海軍駐臺灣研究中心第二醫學研究所等單位舉派專家前進調查,希望早日揭開病因。至1962年,臺大公衛所調查團隊經過多年調查,發現罹病率較高的地區,當地民眾多飲用深水井水源,周邊區域飲用淺水井或地上水源,並未發現病例,由此推論烏腳病與民眾日常飲水習慣相關。臺灣西南沿海抽取地下水歷史悠久,當地下水受海水侵襲鹽化,水質鹹苦難以飲用,民眾須另鑿深水井才能汲取水源。但是,卻不知道不同的地下水層化學成分迥異,深水井含有高濃度的砷,會引發皮膚病變,是造成烏腳病的元凶。有了研究報告,省政府派員實地勘查,擬定改善公共給水方針,從1965年起廣設自來水以降低疾病發生率。1972年省政府頒布「台灣省烏腳病防治計畫」,從該年7月至1976年6月,持續落實防治工作,強化病患療養環境,編列預算補助烏腳病免費診所,將基督教芥菜種會納入防治體系,並請臺大公衛所繼續調查,作為日後工作參考。

烏腳病也引起中央政府的關切,1973年行政院院長蔣經國與省政府主席謝東閔一同訪視北門烏腳病免費診所,經王金河醫師、地方民意代表陳情,表示病情嚴重,亟需中央統籌防治工作。蔣經國感謝基督教芥菜種會與北門免費診所的付出,立刻指示省政府儘快成立防治中心,專責防範工作。後來,蔣經國多次前往北門探視病患(圖7),展現杜絕烏腳病的決心。

圖7 行政院長蔣經國巡視北門烏腳病防治情形

-

案名:行政院長蔣經國專輯

檔號:0060/0024-1/1

來源機關:行政院新聞局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

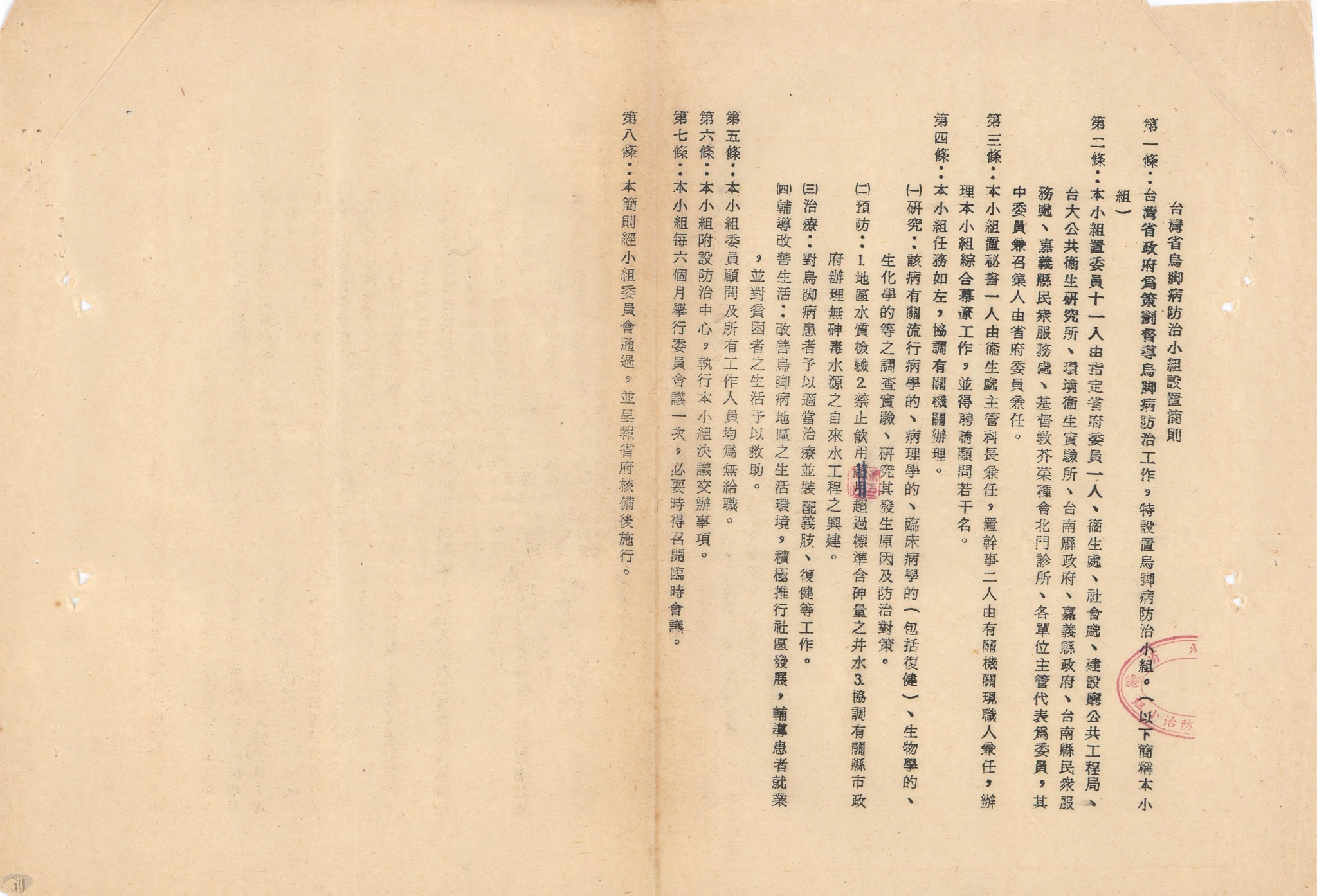

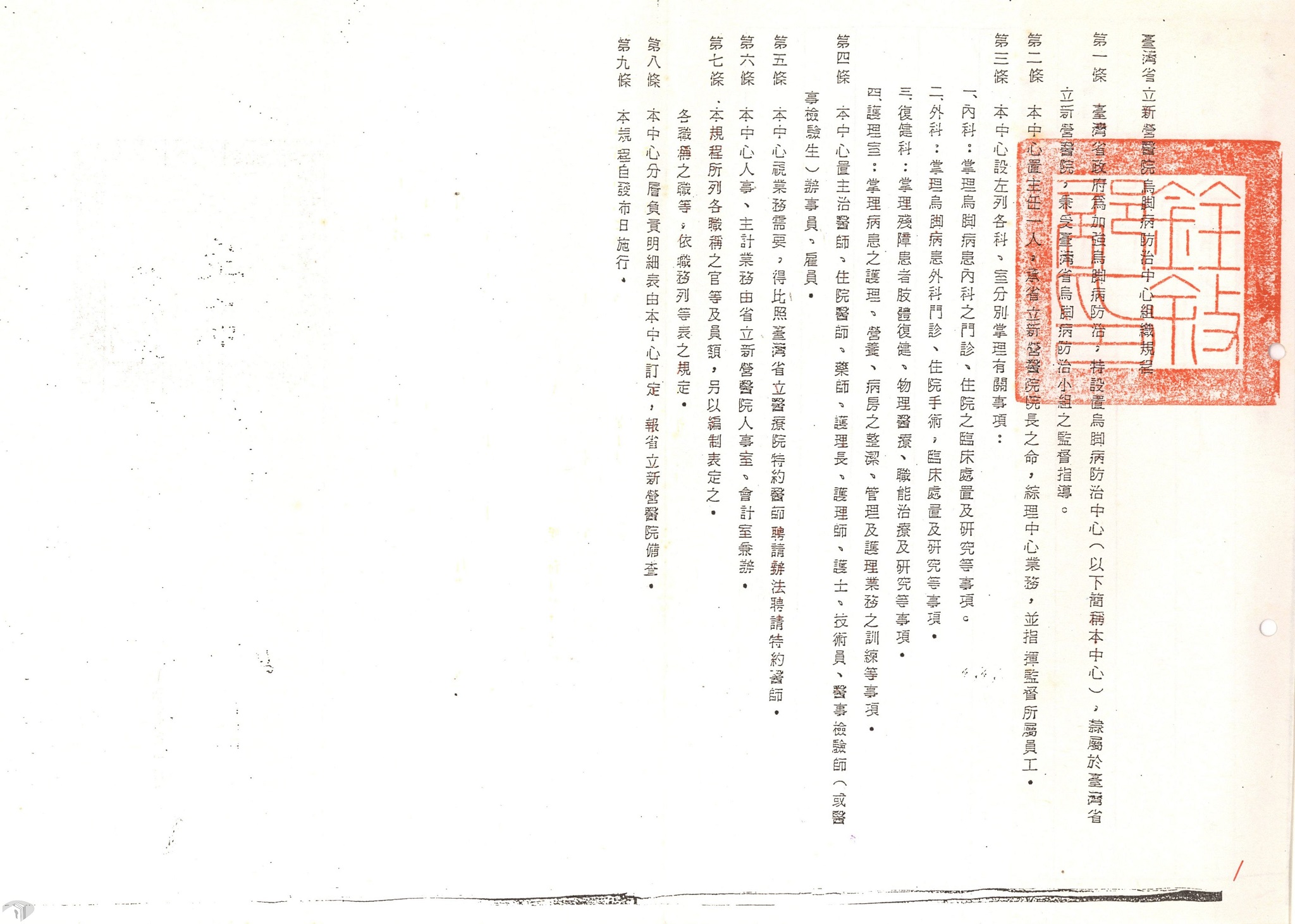

1976年7月,省政府持續推展防治工作,公布「台灣省加強烏腳病防治第二期五年計畫」,成立臺灣省烏腳病防治小組(圖8),掌理烏腳病研究、治療、復建、水質改善,與病患就業輔導及生活救助事宜,同時在北門設置臺灣省烏腳病防治中心,專門提供醫療、復健服務(圖9)。

圖8 臺灣省烏腳病防治小組設置簡則

-

案名:衛生處組織

檔號:0061/T012.191/2122

來源機關:臺灣省政府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖9 臺灣省烏腳病防治中心

-

案名:民國68年臺灣省政府第10任省主席林洋港省政活動紀實

檔號:0068/140101/305

來源機關:國家發展委員會檔案管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

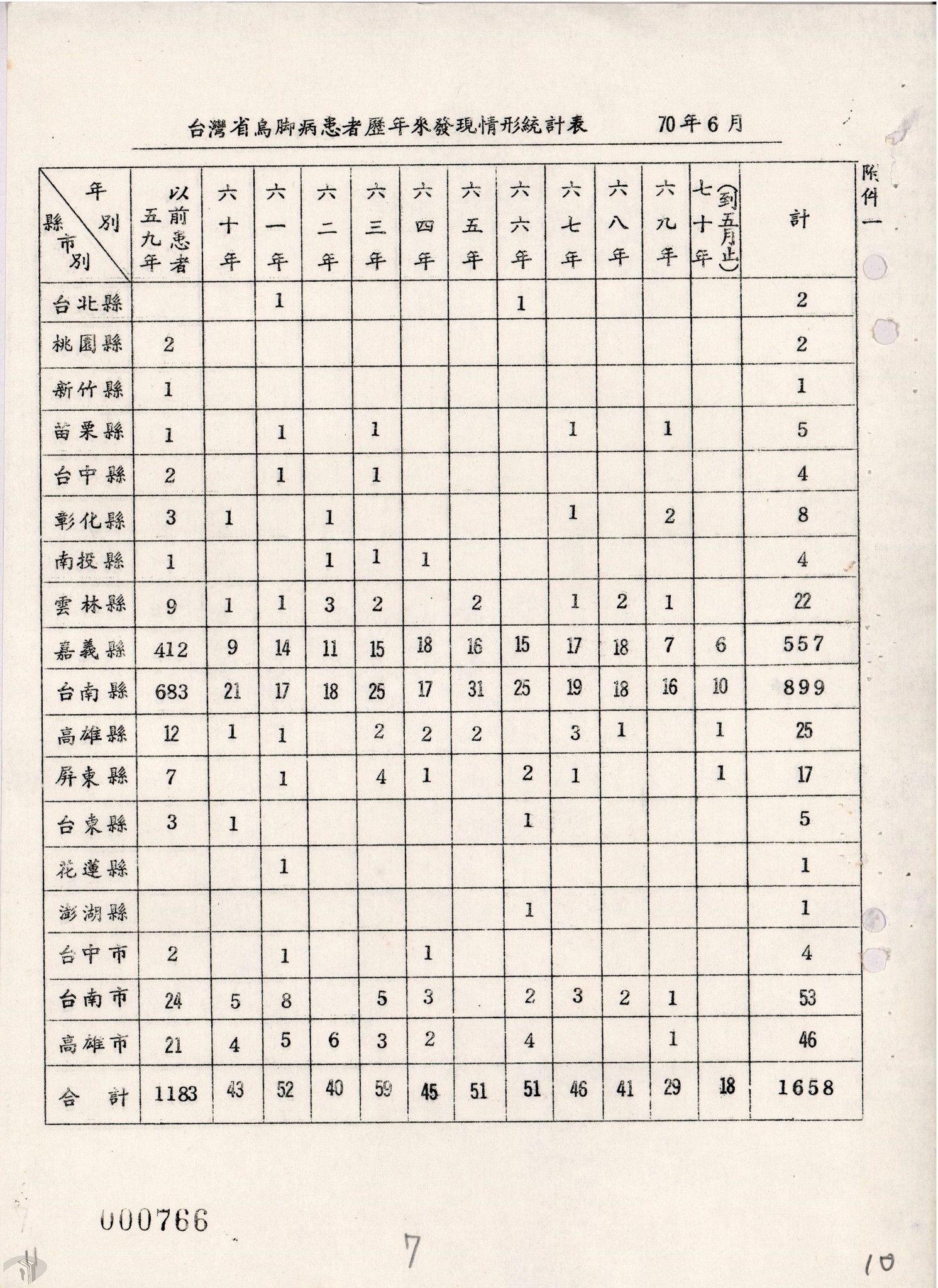

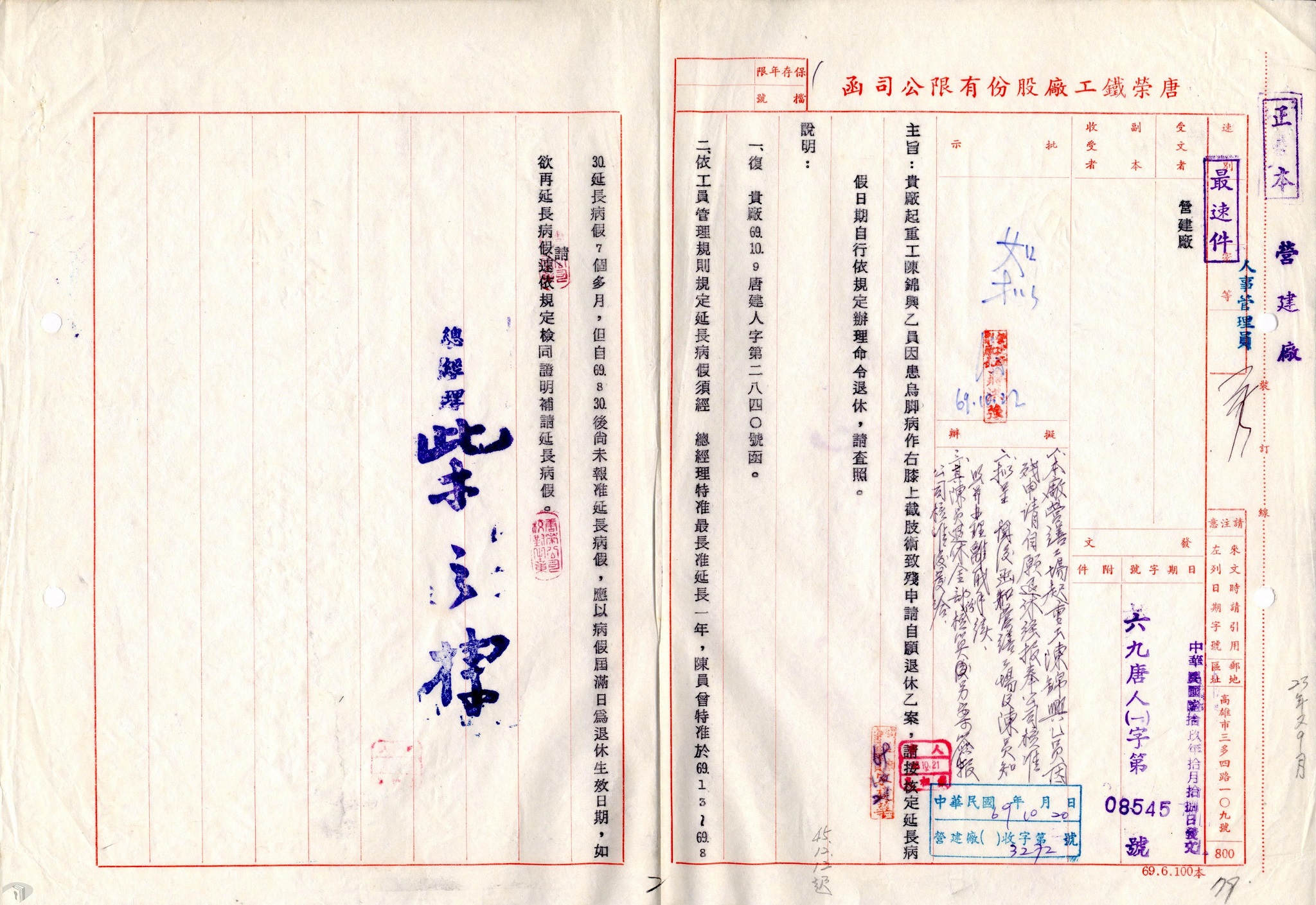

歷經中央與地方全力防治,烏腳病流行情況趨緩,至1981年全臺灣的病患數也累積到1,658人(圖10)。個人若罹患烏腳病必須截肢,請辭工作在家休養(圖11),成為家庭照護與社會救助的負擔。是年7月,省政府再公布「台灣省加強烏腳病防治第三期五年計畫」,請各縣市政府配合辦理,不要掉以輕心,希望早日根除烏腳病。

圖10 臺灣省烏腳病患者歷年來發現情形統計表

-

案名:台灣省烏腳病防治工作檢討書

檔號:0070/33006/0002

來源機關:總統府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖11 唐榮鐵工廠起重工陳錦興患烏腳病右膝上截肢術致殘申請自願退休

案名:工員進退

檔號:0069/A4/1/2/029

來源機關:總統府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

臺灣省烏腳病防治中心隸屬於省立臺南醫院,專門收容全臺灣烏腳病患者,提供免費診療、手術、復建,進行臨床研究工作,逐步接手北門免費診所醫療照護事務(圖12)。至1984年,北門免費診所停辦醫療業務,王金河醫師仍持續在金河診所提供烏腳病診療,無私奉獻精神令人感佩,獲得了「烏腳病之父」的稱譽。

圖12 王金河為烏腳病患者患部塗藥

-

案名:民國68年臺灣省政府第10任省主席林洋港省政活動紀實

檔號:0068/140101/305

來源機關:國家發展委員會檔案管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

省政府持續推動並關注各地烏腳病防治作業(圖13),1994年3月,為提升烏腳病防治中心醫療層級,將省立新營醫院烏腳病防治中心,改制為省立新營醫院北門分院(圖14),新建醫療大樓,投注病患照護資源,加強訓練醫療檢驗技術,提升醫事人員素養,全面強化防治工程。1995年,全民健康保險實施,烏腳病列為重大傷病項目,病患就醫無須再另外償付高額醫療費用,減少負擔,不僅享有診療、亦有後續追蹤與衛生教育指導服務。

圖13 省主席連戰前往北門探視王金河醫師並瞭解烏腳病防治情形

-

案名:民國81年臺灣省政府第13任省主席連戰省政活動紀實

檔號:0081/140101/102

來源機關:國家發展委員會檔案管理局

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖14 臺灣省立新營醫院烏腳病防治中心

-

案名:省立醫院組織編制

檔號:0081/T012.19/2

來源機關:臺灣省政府

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

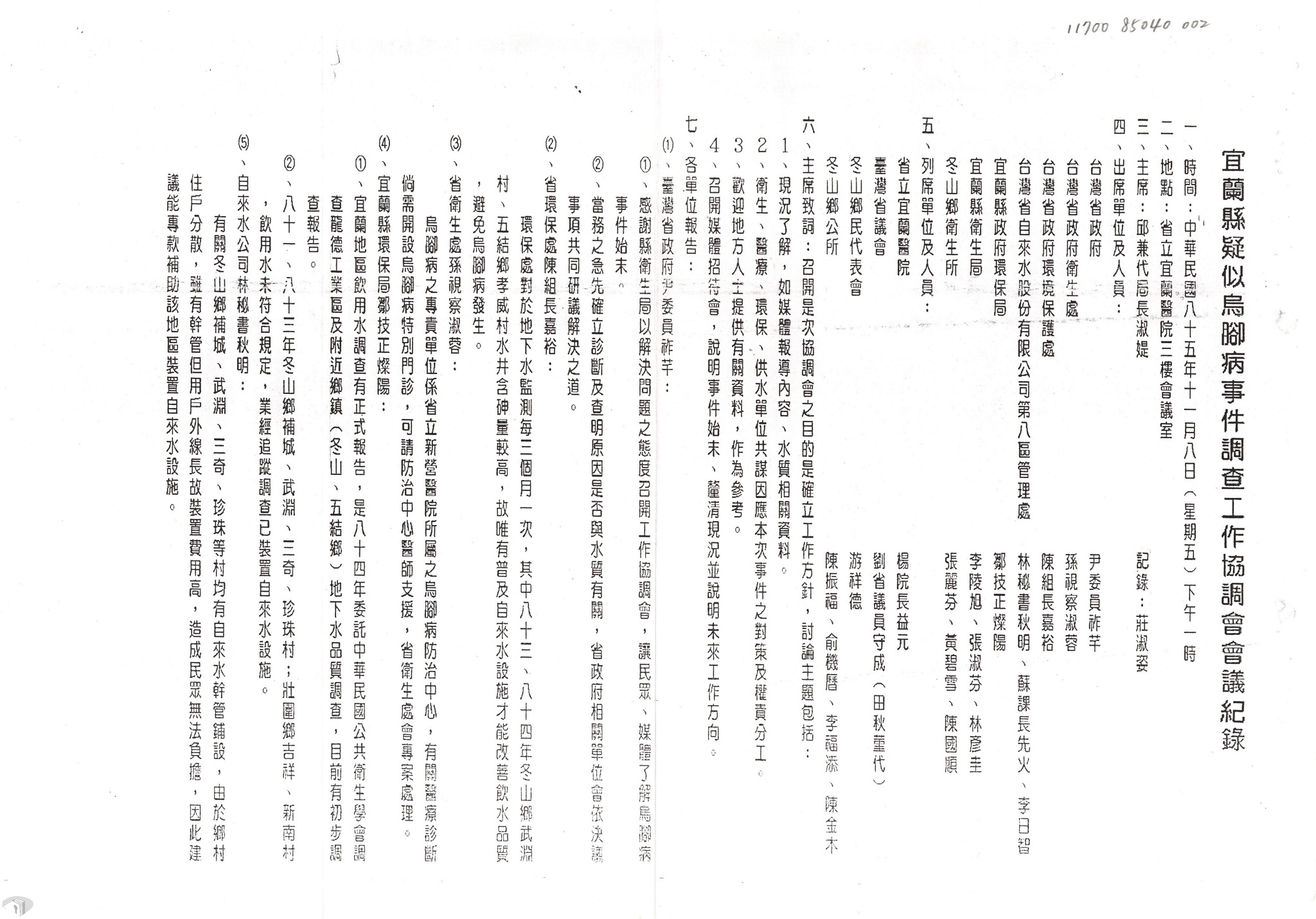

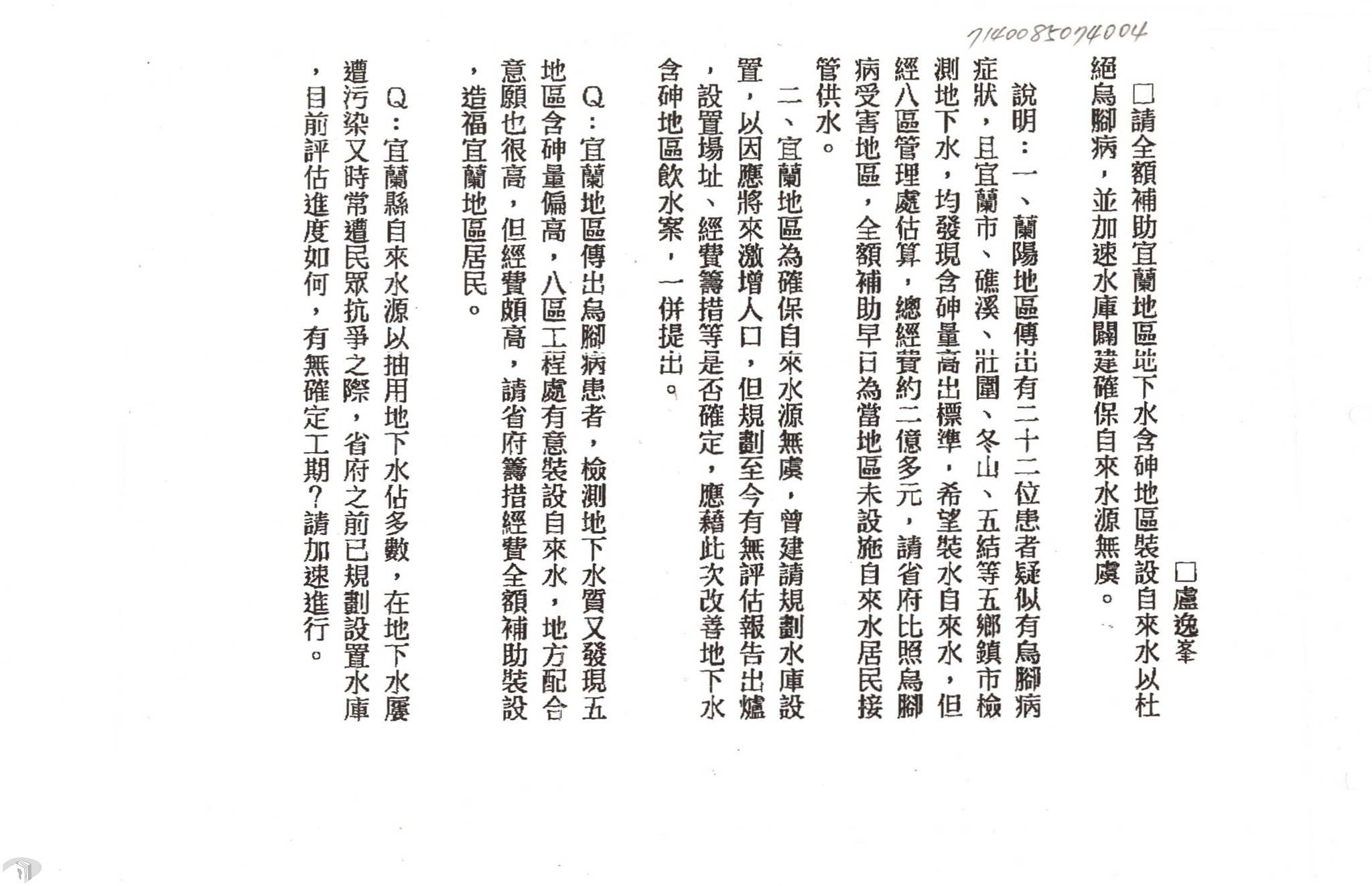

1996年,宜蘭陸續發現疑似烏腳病新病例,經調查是民眾誤飲用深水井水源,造成砷中毒(圖15)。 省政府有了前車之鑑,落實醫療救助,迅速供應自來水(圖16),在最短時間內杜絕蔓延。

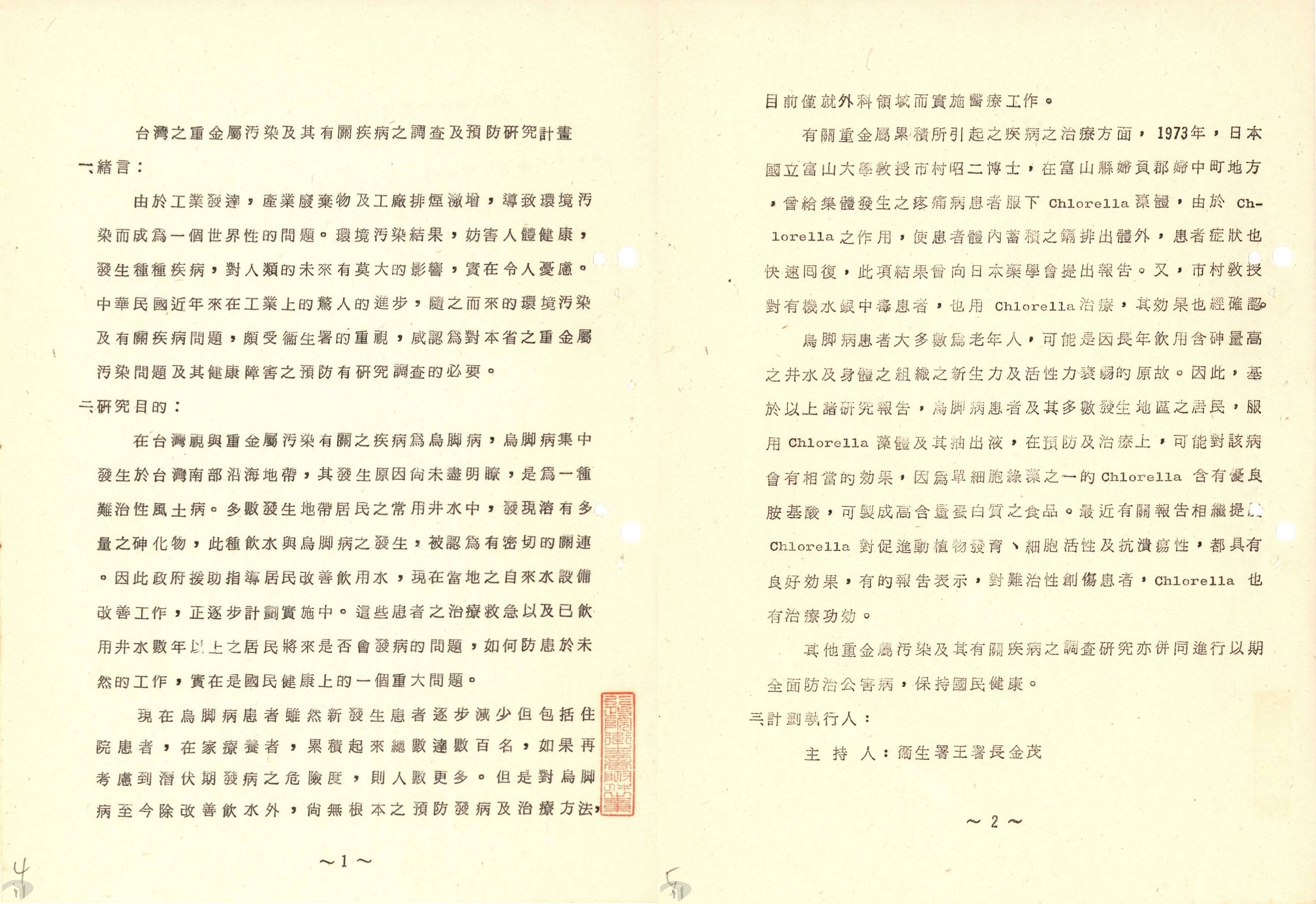

烏腳病醫學正式名稱「阻塞性血管病變」,根據歷年來的研究,推論是民眾誤飲地下深水井而造成砷中毒(圖17),近年來有學者提出可能是井水裡的螢光物質、土壤腐植酸等過量所致。隨著臺灣公共衛生的進展,我們已遠離烏腳病的威脅。國家發展委員會檔案管理局典藏珍貴的國家檔案,記錄早年臺灣面臨烏腳病防治的挑戰與克服困難的歷程,歡迎多加利用國家檔案資訊網查詢與申請應用。

圖15 宜蘭縣疑似烏腳病事件調查工作協調會會議紀錄

-

案名:總節

檔號:0085/71400/74

來源機關:臺灣省諮議會

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖16 請全額補助宜蘭地下水含砷地區裝設自來水

-

案名:總節

檔號:0085/11700/40

來源機關:臺灣省諮議會

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

圖17 臺灣之重金屬污染及有關疾病之調查及預防研究計畫

-

案名:重金屬污染及其有關疾病之調查及預防研究

檔號:0063/06239/1

來源機關:行政院環境保護署

管有機關:國家發展委員會檔案管理局

參考資料

- 王金河口述;陳正美、黃宏森主編,《烏腳病之父-王金河醫師回憶錄》,南投縣:國史館臺灣文獻館,民98。

- 吳昭儀,〈從遷村到防治:台灣公衛史上的烏腳病〉,臺南市:國立成功大學歷史學系碩士論文,民98。

- 楊明哲,〈從相關史料看烏腳病醫療之路〉,《檔案的故事》第四集,臺北市:檔案管理局,民95,頁38-43。

- 蔡博輝,〈教會醫療與政府防疫—以戰後台灣烏腳病醫療史為例〉,臺南市:國立臺南大學文化與自然資源學系碩士論文,民99。

- 蘇莠媚,〈走入烏腳病的原鄉---烏腳病「人」之病痛經驗〉,臺南市:國立成功大學護理學系碩士論文,民95。

- 本電子報所載國家檔案資料採取創用CC「姓名標示─非商業性」cc創用 3.0 臺灣授權條款釋出,同意授權予不特定之公眾以重製、散布、發行、編輯、改作、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示之方式利用,以及創作衍生著作。

- 本電子報引述或提供之站外連結,若因外部網頁異動或下架等因素造成網址失效,檔案局將逕移除該超連結,以符合無障礙網頁規範,造成不便尚祈見諒。

檔案知識⁺

關鍵任務-國家檔案徵集計畫(113至116年)

為持續建構國家檔案多元性及均衡性之典藏特色,國家發展委員會檔案管理局(以下稱檔案局)採系統性、計畫性方式逐步進行蒐整國家檔案。本文將簡介國家檔案徵集計畫(113至116年)(以下稱本計畫)之重點內容及未來4年執行工作要項。

國家發展委員會檔案管理局檔案徵集組視察 張孝安

壹、前言

檔案局為妥善保存具永久保存價值並計畫性徵集國家檔案,依據95年訂定「國家檔案徵集策略」,擬定4年為期國家檔案徵集計畫;續依112年國家檔案徵集策略(修訂本),徵集架構維持7大方向,徵集類別微調為22類,並訂定「全政府思維均衡蒐整國家檔案」、「優先徵集高風險及屆移轉年限檔案」、「突顯典藏特色,強化多元檔案內涵」及「數位移轉機制,完整管理電子檔案」4大策略重點,分階段執行並滾動修正,將計畫與策略扣合推動,以未來10年國家檔案徵集為規劃期程,併同每期中程徵集計畫,檢視執行成果並適時檢討。

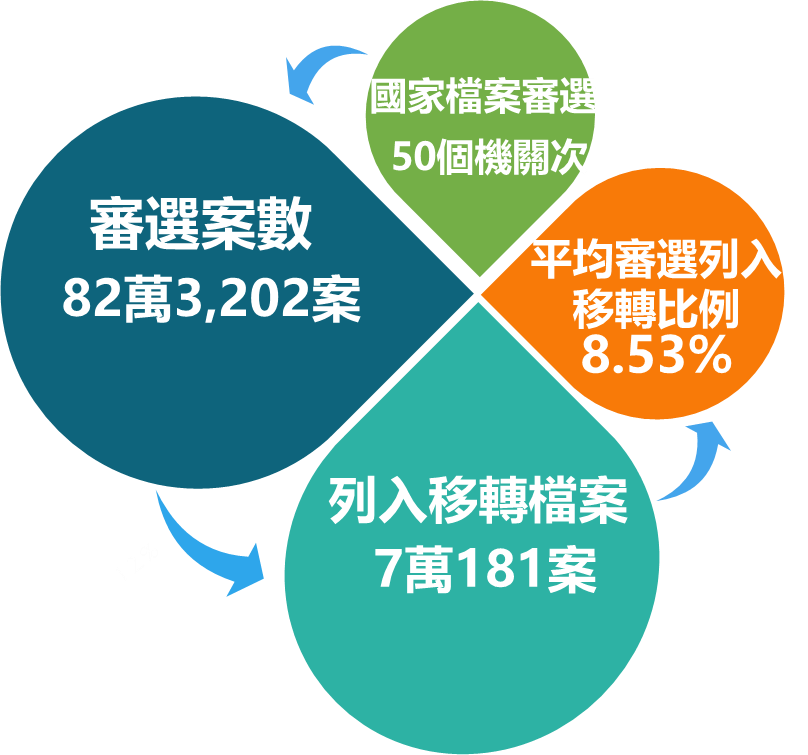

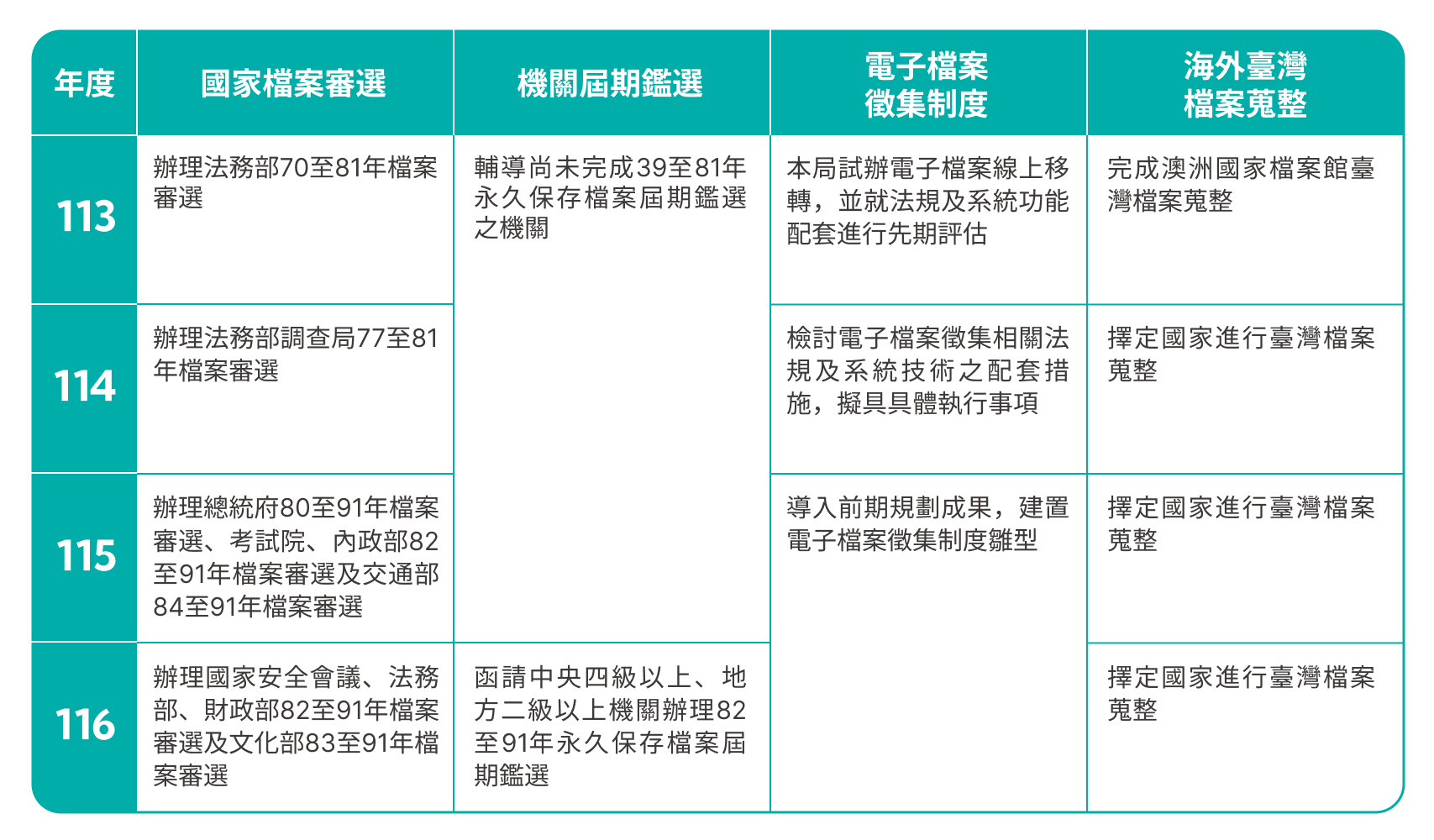

綜整第1至第4期國家檔案徵集計畫(96至112年)成果,已分年辦理39至81年行政院等50個機關次國家檔案審選,審選案數共82萬3,202案,列入移轉檔案計7萬181案,平均審選列入移轉比例為8.53%(圖1)。

圖1 第1至4期(96至112年)國家檔案徵集計畫成果

貳、計畫願景

本計畫以「開展檔案多元徵集,留存國家發展記憶」為國家檔案的徵集願景,除以政府機關檔案為主,私人或團體及國外檔案館所藏的珍貴文書亦納為徵集對象,以增加並互補蒐藏面度,為使有限預算、人力及典藏空間發揮最大效益,立基政府組織架構及機關性質或層級,衡量各年代區間之重大政經、社會與文化發展等因素,用全政府思維之視野分階段辦理國家檔案審選及移轉,逐步充實國家檔案內涵,見證國家發展與社會變遷。

參、計畫目標及工作要項

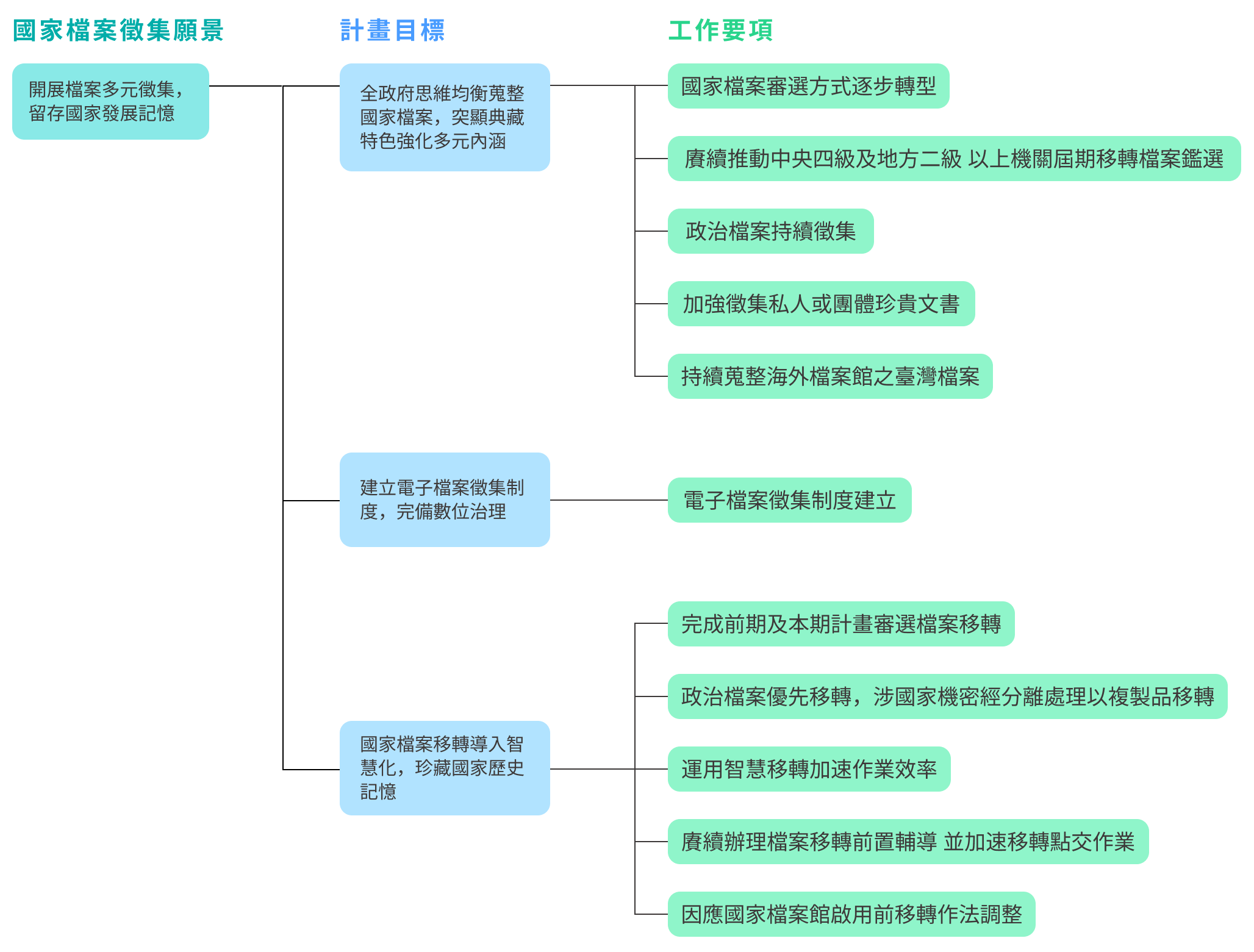

圖2 徵集計畫願景架構圖

以下簡要說明國家檔案徵集計畫(113至116年)之3大目標及11個工作要項(圖2),協助大家能快速理解。

一、計畫目標

(一)全政府思維均衡蒐整國家檔案,突顯典藏特色強化多元內涵

國家檔案審選方式邁入轉型階段,引導機關主責辦理,並繼續辦理機關81年以前屆移轉年限之永久保存檔案鑑選,後續亦將持續徵集機關、政黨持有之政治檔案,並賡續徵集私人或團體珍貴文書、調查及蒐整海外典藏我國檔案。

(二)建立電子檔案徵集制度,完備數位治理

隨著電子檔案數量快速增長、資訊科技發展推陳出新,電子檔案管理保存風險遽增,須先建立電子檔案徵集制度,包括檔案讀取、備份、應用及資訊安全等配套,以確保電子檔案的真實性、完整性及可及性。

(三)國家檔案移轉導入智慧化,珍藏國家歷史記憶

加速辦理前期計畫及本期計畫完成審選之檔案移轉;自機關端移轉導入檔案識別標籤連結機關檔案管理資訊網(簡稱ONLINE),建置點對點倉儲管理功能,即時記錄處理歷程,減少人工重複比對,加速國家檔案移轉效率,延伸管理智慧化。

二、工作要項

(一)國家檔案審選方式逐步轉型

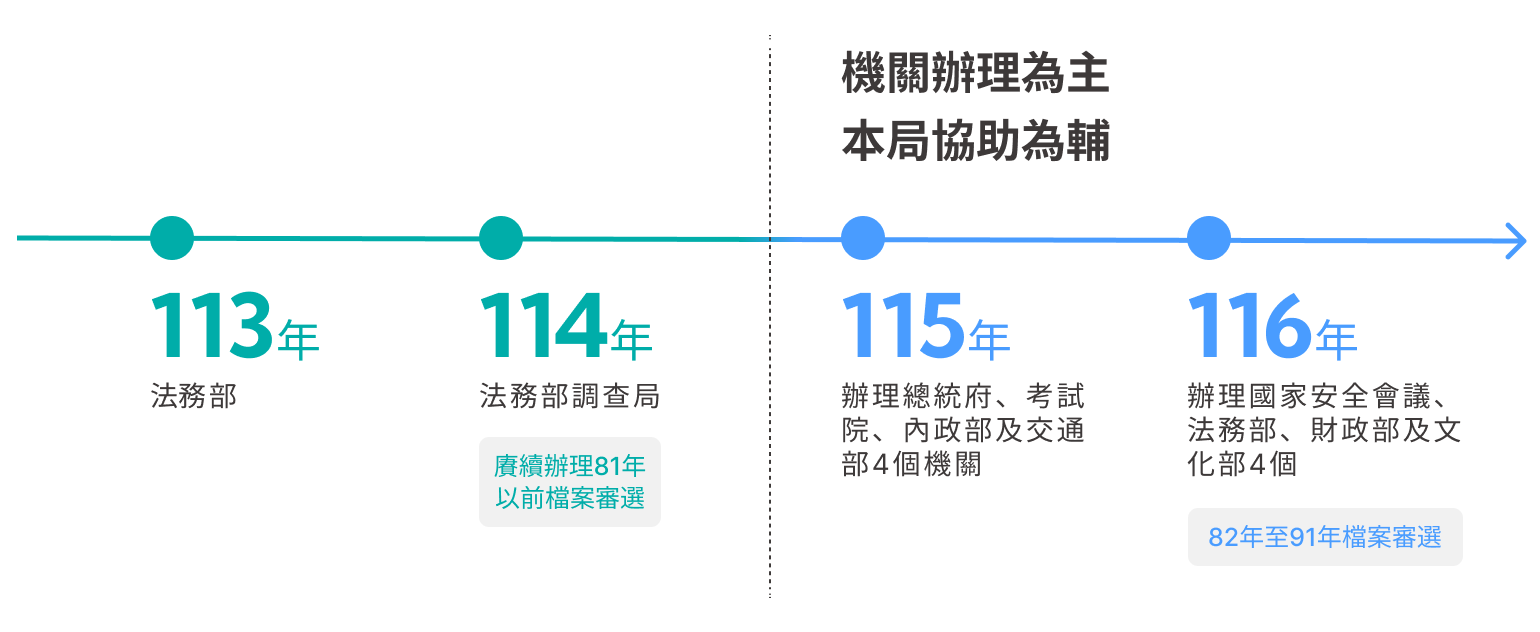

為因應檔案局預定於114年搬遷至新北市林口區,為使行政作業穩定,113、114年將持續由檔案局辦理法務部、法務部調查局81年以前國家檔案審選。115至116年間則擇定總統府、考試院等8個機關辦理國家檔案審選,未來作業朝「機關辦理為主、檔案局協助為輔」的分工模式,引導機關主責辦理(圖3)。

圖3 國家檔案審選方式逐步轉型

(二)持續推動中央4級及地方2級以上機關屆期移轉檔案鑑選

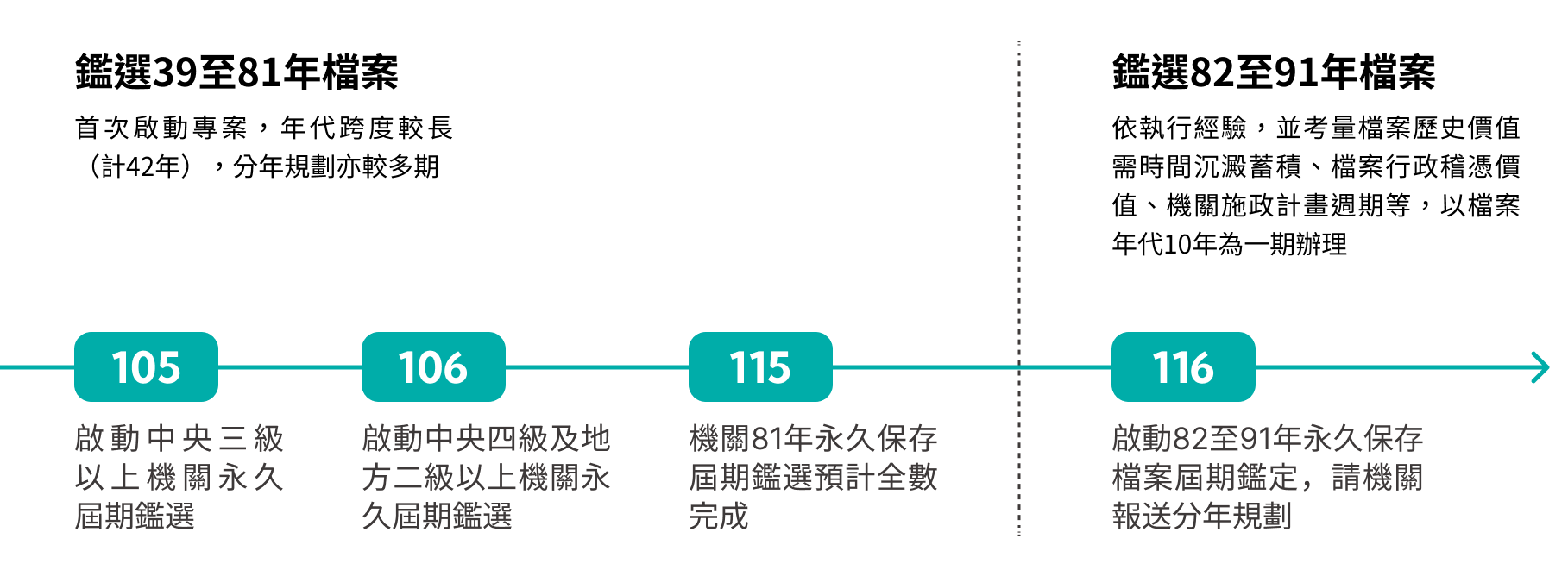

檔案局105年啟動機關81年以前永久保存檔案屆期鑑定送審,預計至115年全數完成,後續屆期移轉作業規劃以檔案年代10年為一期辦理,預定116年函請機關報送82至91年永久保存檔案屆期鑑定分年規劃(圖4)。

圖4 持續推動機關屆期移轉檔案鑑選

(三)持續徵集政治檔案

政治檔案條例修正條文自113年2月28日施行,其修正重點之一為促請機關持續清查,增列81年11月6日後產生之相關檔案應納入範圍,必要時檔案局亦得辦理專案清查。此外,檔案局112年委託學者專家就政治檔案現有徵集成果分析,提供未來徵集面向之建議,協助研判及釐清缺漏之區塊,確立後續清查及徵集方向、標的與執行方式。

(四)加強徵集私人或團體珍貴文書

為公私檔案互補,檔案局調修私人或團體珍貴文書的審選基準重點包括:具體反映國家發展歷程、時代特殊性、地域獨特性等;呈現國家發展歷程之重大事件、特殊事件之相關群體觀點等,透過宣導審選基準,加強私人文書徵集。

(五)持續蒐整海外檔案館之臺灣檔案

檔案局規劃逐年蒐整複製國外典藏機構與國家檔案之臺灣檔案,提供各界研究之多元詮釋觀點,111年啟動海外檔案館典藏臺灣檔案目錄調查,為避免與國內其他典藏機構重複徵集,112年擇定澳洲國家檔案館為蒐整標的,後續逐年檢討滾動修正做法與標的。

(六)建立電子檔案徵集制度

將試辦電子檔案線上移轉、就電子檔案徵集制度、實務技術、系統功能及硬體設施需求等進行研析,再就配套所需之法令及系統技術進行檢討修正,建構電子檔案徵集制度。

(七)完成前期及本期計畫審選檔案移轉

依完成審選檔案應於2年內辦理移轉原則,分年規劃移轉期程,移轉作業將於預定期程前2年與機關洽定,並函知機關檔案移轉配合事項。為達成開館3年館藏長度達60公里預期目標,將同步爭取徵集作業資源並精進現有做法,以提升檔案審選移轉量能。

(八)政治檔案優先移轉,涉國家機密經分離處理以複製品移轉

依完成審定之政治檔案於1年內辦理移轉方針,協調優先辦理政治檔案移轉作業,加強追蹤、控管,即時輔導及問題排解,以依排定時程完成政治檔案移轉。另外,依據本條例修正條文之施行,113年2月27日業通函促請機關管有涉及國家情報來源或管道依法核定為國家機密之檔案,原件暫不移轉,該機密部分經分離後,以複製品併入原案卷先行移轉,以加速開放應用。

(九)運用智慧移轉加速作業效率

為降低作業成本及減少人為管理疏漏,檔案局訂定「國家檔案自動化管理推動方案(112-116年)」,導入自動化管理模式。運用檔案識別標籤發展延伸性自動化服務,建置點對點倉儲管理功能,有助於機關移轉檔案進度追蹤、架位安排、減少重複比對實體檔案作業,提升移轉效率。

(十)持續辦理檔案移轉前置輔導並加速移轉點交作業

將歷次計畫累積之移轉前置輔導經驗回饋至後續輔導作業推動,彈性調整三級品管之輔導期程,以確保機關如期如質移轉。

(十一)因應國家檔案館啟用前移轉作法調整

國家檔案館預計114年第4季正式啟用,自113年7月起至114年6月止(視實際完成搬遷調整期程),將配合國家檔案館搬遷,妥善規劃移轉作業,以順利完成國家檔案移轉。

國家檔案徵集作業期程表

肆、結語

本計畫是依據檔案法令及國家檔案徵集策略(修訂本)所訂定之具體的中程實施計畫,上述所列11個計畫工作項目,具體呈現檔案局未來4年在國家檔案徵集上推動的內容,將分階段逐步落實,後續亦將視實際執行情形,適時滾動調整修整。相關計畫及策略內容已公布於檔案局全球資訊網/國家檔案/國家檔案徵集/國家檔案徵集策略與計畫專區,歡迎參閱。

參考資料

- 國家發展委員會檔案管理局,國家檔案徵集策略修訂本

- 國家發展委員會檔案管理局,國家檔案徵集計劃(113至116年)

- 本電子報所載國家檔案資料採取創用CC「姓名標示─非商業性」cc創用 3.0 臺灣授權條款釋出,同意授權予不特定之公眾以重製、散布、發行、編輯、改作、公開口述、公開播送、公開上映、公開演出、公開傳輸、公開展示之方式利用,以及創作衍生著作。

- 本電子報引述或提供之站外連結,若因外部網頁異動或下架等因素造成網址失效,檔案局將逕移除該超連結,以符合無障礙網頁規範,造成不便尚祈見諒。